後付け開き戸自動ドアで介護・在宅生活を快適に|ドイツ製ドルマカバの特徴と酒井将之代表の想い 最終更新日:2025/11/09

注目の在宅医療関連サービスへのインタビュー取材「PICK UP!在宅医療サービス」の第3回。介護や在宅医療の現場で注目を集める「後付け開き戸自動ドア」。ドイツ製ドルマカバの高耐久・静音設計で、車椅子利用者や高齢者の生活を快適に。助成金の活用を含め、適正価格で届けるため奮闘する、合同会社システムクリエーション代表・酒井将之さんの挑戦とは。

電気工学出身・起業の軌跡:酒井将之が描いた「後付け開き戸自動ドア」への道

— 大学時代は、現在の事業にも繋がる電気工学を専攻されていたそうですね。

そうなんです。理工学部の電気工学科にいました。ただ、正直に言うと大学時代はバイトが楽しくて、バイト三昧の学生時代でした。。

卒業して最初に入ったのは、タクシーの料金メーターを作っている会社の開発部門です。教授に推薦されて、「これは断れないな」と真面目に思ってそのまま入社しました。ちょうどタクシーでクレジットカードが使えるようになるシステムの開発黎明期で、その実験台として岩手に行きっぱなしになったりもしましたね。プログラミングそのものも、会社に入ってから本格的に学びました。

でも、3年で辞めました。当時って、周りも「成功したい」「金持ちになりたい」という夢を持つ人間が多かった時代で、僕もその一人でした。でも、入社3年経った時の手取りが14万円で。当時、会社のホープだった役員の方の年収が800万円だと聞いて、「ああ、これじゃ夢がないな」と。それで会社を辞める決意をしました。 辞めるときに部長から言われた「個人的には引き止めたいが、お前がやめても会社は困らない」という言葉は、今でも心に残っています。

— 25歳で退職されて、次は何をされたんですか?

なぜか、大学時代にバイトしていた焼肉屋に正社員で入りました。「なんか楽しそうだな」と思って。そこで店長を任されたんですが、どうも店の経営が赤字続きなのがおかしいなと。オーナーにお願いして当時で70万円したんですけどパソコンを買ってもらって、1週間寝ずにマクロを組んで経理プログラムを自作したんです。

そうしたら、まあ色々とお金の無駄遣いが見つかりまして…。お世話になった方を結果的に辞めさせることにはなってしまいましたが、お店の累計赤字を消して黒字化することができました。 ただ、そこも新しく来た社長と反りが合わなくて7年で辞めました。その次は倉庫業、いわゆる物流加工の会社に引き抜かれて移ったんですが、これがまた波乱万丈でして。3ヶ月で会社が倒産したり、別の会社では役員にまでなったのに、理不尽な理由で上司に睨まれてしまったり…。精神的に参ってしまって、結局その会社も12年勤めた後に退職しました。振り返ると、本当に色々な経験をさせてもらいましたね。

後付け自動ドア導入で変えるバリアフリー社会:システムクリエーション創業の背景

— 創業のきっかけを教えてください。

最後の会社を辞めた後、また色々なことを考えていたんですが、たまたま昔からの知人で、建築金物大手の「杉田エース」という商社に勤めている人が声をかけてくれたんです。「酒井さん、電気工学科卒ですよね?今度ドイツ製の面白い自動ドアを扱うことになったんだけど、社内に電気のわかる人間がいないから手伝ってもらえませんか?」と。それが、今僕が扱っている「ドルマカバ」の自動ドアとの出会いでした。

最初は業務委託という形で、技術サポートや営業同行をしていました。そして2年ほど経った頃、僕の人生を決定づける出来事が起こります。それが仙台にお住まいの、車椅子を使われているお子さんがいる親御さんが後付け自動ドアを探しているというお話でした。マンションの玄関を自動ドアにしたいというご依頼だったのですが、僕が50万円ほどで出した見積もりが、多くの業者さんを経由するうち、最終的にお客さまの元に届いた時には100万円を超えてしまったんです。

結局、その方は高額すぎて購入を断念されました。その時、本当に悔しくて。「この製品を本当に必要としている人に、こんな形で届かないのは絶対におかしい。僕が直接、適正な価格で届けなければ意味がない」と強く感じました。それが、この会社を立ち上げた一番の理由です。

— 大手商社が扱う製品の代理店として独立は、簡単なことではなかったのではないですか?

おっしゃる通り、最初は「個人に口座は開けない」と断られていました。でも、業務委託時代にお世話になった役員の方が口添えをしてくださって、特例で取引口座を開いてもらえたんです。本当に人の縁に恵まれましたね。

ただ、創業してからの6年間は本当に大変でした。製品の知名度が全くなくて、全然売れない。最初の仕事では、取り付けを頼んだ職人さんが機械を落として壊してしまい、いきなり自腹で大赤字からのスタートでした(苦笑)。

赤字を埋めるために、日中はゴンドラに乗ってビルのガラスを拭いたり、床清掃をしたり、とにかくバイトを掛け持ちして食いつないでいました。自分の仕事を優先させてくれる理解のあるバイト先の社長に出会えたのも幸運でしたね。

転機が訪れたのは7期目くらいです。森ビルさんが手がける大型施設のエレベーターホールなどに採用されたのを皮切りに、アップルジャパンさんや外資系の有名ホテルなど、BtoBの大きな案件をいただけるようになったんです。そこで実績と信頼を積み重ね、メンテナンス契約で経営も安定してきました。創業の原点である「個人のお客さまに届けたい」という思いを実現するために、まずは事業の基盤を固めてきた、という感じでしたね。

車椅子利用者・高齢者の「不」の解消:ドイツ製ドルマカバ開き戸自動ドアの特徴とメリット

— 「開き戸の自動ドア」はどのような製品なのでしょうか?

はい。これはドイツの「ドルマカバ」というメーカーの製品で、一番の特長は、今ある普通の「開き戸」に後から取り付けられることです。マンションの玄関や室内のドアが、大掛かりな工事なしで自動ドアになる、と考えていただくと分かりやすいかもしれません。引き戸の自動ドアはよく見ますが、開き扉に後付けできるものは珍しいです。

製品の特長は、ドイツ製ならではの圧倒的な耐久性が魅力です。メーカーは「10年もしくは100万回の稼働」を保証していますが、正直もっと長持ちしますね。実際に、あるホテルでは9年間で600万回以上も動いていますが、問題なく稼働していました。とても静かで、動きも滑らかなので、病院や静かなオフィスにも最適です。

— この製品は、どんな方に、どのようなメリットをもたらすのでしょうか。

まず、創業のきっかけにもなった、車椅子をお使いの方やご高齢の方ですね。老人ホームに入居されている方から「スタッフをいちいち呼ばずに、自分のタイミングで散歩に出たい」という理由で、自費で設置されたケースもあります。誰かに気兼ねすることなく、自分の意思で自由に出入りできる。その価値は、私たちが想像する以上に大きいんです。

また、以前、兵庫の車椅子ユーザーの方からは「あなたのおかげで、これからの人生を楽しく生きていける」というお手紙をいただきました。本当に嬉しかったです。 また、メリットはそれだけではありません。オフィスやホテルでは、両手に荷物を持ったスタッフがスムーズにドアを通り抜けられるので業務効率が上がりますし、子育て中のご家庭では、顔認証システムと組み合わせることでお子さんの鍵の閉め忘れや紛失防止にも繋がります。障がいのあるなしに関わらず、多くの方の「ちょっとした不便」を解消できる製品なんです。

— 助成金なども活用できるのでしょうか。

もちろんです。ただ、ここに大きな課題があります。身体障害者手帳の等級など、条件が合えば国や自治体の助成金が使えるのですが、自治体によって支給額や審査基準がバラバラなんです。東京都のように手厚いところもあれば、他の地域では「前例がない」と断られたり、支給額が少なかったり…。同じ日本で、住んでいる場所によって受けられるサポートに差があるのが現状です。

だからこそ、僕はただ製品を売るだけでなく、一件一件、お客さまと一緒に役所に掛け合い、粘り強く説明を続けています。この素晴らしい製品を一人でも多くの方に届けるためにも、この制度の壁はなんとかしていきたい。そう強く思っています。

— 今後どのようにして広めていきたいとお考えですか?

なによりもまず、「知ってもらうこと」。これに尽きます。僕の仕事は、この自動ドアを必要としている方を探し出し、その情報を的確に届けることだと考えています。

具体的には、今、一番効果を上げているのがブログです。ただ、この製品の名前を直接検索してくれる人は、まずいません。ですから、例えば「ドアの開け閉めが不便」「在宅介護で困っていること」といった、人々が抱える悩みに寄り添う記事をたくさん書いてもらうんです。そうすると、悩みを解決したくて検索した方が僕のホームページ(https://autodoor.jp/)にたどり着いて、「こんな解決策があったのか!」と気づいてくれる。

記事自体は、外部のライターさんにお願いして5年ほど続けています。今では370本以上の記事になり、月間のアクセス数も80回程度だったのが3万回を超えるまでになりました。お問い合わせのほとんどが、このブログ経由です。 もちろん、Webだけでなく人との繋がりも大切にしています。訪問介護をされているヘルパーさんが、担当しているお宅に紹介してくださったこともあります。そういった方々には、会社を通してインセンティブをお渡しする仕組みを作ることで、Win-Winの関係を築いていくようにしています。

— 製品自体のバージョンアップなどもお考えですか?

機械自体は、正直なところハードウェアとしてはほとんど完成されています。それくらい信頼性が高い。ただ、内部のファームウェア(制御ソフト)は進化を続けています。メンテナンスの際には、専用の端末で稼働データやエラー履歴をすべて抜き出してチェックできるんですよ。本体の温度変化まで分かります。見えない部分で、より長く安心して使っていただくための進化は続けています。

だからこそ、僕はこの製品に絶対の自信を持っています。オフィスでこの便利さを知った設計士さんが、ご自身の住むマンションの修繕委員として導入してくださった例もあります。BtoBもBtoCも関係なく、あらゆる場所でこのドアの価値を知ってもらう。そうすれば、少しずつですが、確実に世界は変わっていくと信じています。

補助金活用・価格適正化で広げる自動ドアの未来:介護・在宅医療での可能性

— 長年、介護の現場に近い場所で事業をされてきた酒井さんが、現在の「介護関連商品・サービス」全体に対して感じている課題はありますか?

一番に感じるのは、「本当に必要な人に、本当に必要なものが、適正な価格で届いていないのではないか」という疑問です。特に、助成金制度を悪用し、不当に利益を得ようとする業者がいる、という問題です。

具体的には、助成金の上限額に合わせて見積もりを作成する手口です。例えば、本来50万円でできる工事にもかかわらず、助成金の上限が100万円だと分かると、その上限額で請求してくる業者が存在します。

これにより、利用者は適正価格を知る機会を失い、税金である助成金が不必要に多く支払われるという問題が生じています。

そうやって一部の業者が不当に利益を得ることで、本当に助成金を必要としている他の誰かに、予算が回らなくなるかもしれない。また、自治体によって助成金の基準がバラバラで、担当者の知識や前例主義によって、本来助かるはずの人が助からないというケースも目の当たりにしてきました。もっと公平で、透明性の高い制度にするべきだと強く感じます。

— そうした課題がある中で、酒井さんが目指す「介護関連商品・サービス」の理想像とはどのようなものでしょうか。

僕が目指しているのは、「障がいや介護を特別なものとしない社会」です。僕が扱う自動ドアも、「介護用品」としてだけでなく、誰もが「あったら便利だよね」と感じる、ごく当たり前の選択肢として普及してほしい。

例えば、マンションのエントランスから玄関まで、すべて顔認証でノンストップで入れるのが標準仕様になる様な。そうすれば、車椅子の人も、ベビーカーを押すお母さんも、たくさんの荷物を持った人も、みんなが同じように快適に暮らせるじゃないですか。

そのためには、まず「知ってもらうこと」が何より重要です。僕はこの事業を通じて、お金には換算しづらい「日々のちょっとした快適さ」や「誰にも気兼ねしない自由さ」といった価値を提供していきたい。誰もが、そんな心の豊かさを持てる社会の実現に、少しでも貢献できたら最高ですね。

— それでは最後に、この記事を読んでくださっている方々へ、メッセージをお願いします。

皆さんの身の回りにある「開き戸」。玄関や寝室、トイレのドアが、もし自動で開いたら、生活がどう変わるか想像してみてください。ご両親のため、ご自身のため、あるいは将来のために、ドアの開け閉めという日常の動作が少しでも楽になったら、きっと今よりもっと豊かで、自由な時間が増えるはずです。

「うちには関係ない」と思わずに、ぜひ一度、当社のホームページを覗いてみてください。そこには、皆さんの「ちょっとした不便」を「大きな快適」に変えるヒントが隠されているかもしれません。何かお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

合同会社システムクリエーション

開き戸自動ドア「ドルマカバ」

ご使用中のドアが自動ドアに 衛生的でより快適な暮らしの追求

特長:

驚異のパワー

最大150Nの開閉トルクを持つ強力パワー

風速15m/sでも安全に開閉

100万回転の耐久性

ワイドな扉にも対応

最大ドア幅1,100mm(ED100)、1,400mm(ED250)まで対応

簡単設置

非接触コントロールユニットと組み合わせて

既設のドアに設置するだけで、安全なドアの自動化を実現

他メーカーのスイッチなど多様な周辺機器と連動可能

ハートカムテクノロジー

ドアクローザー機能内蔵

停電時でも抜群の閉扉力を保持

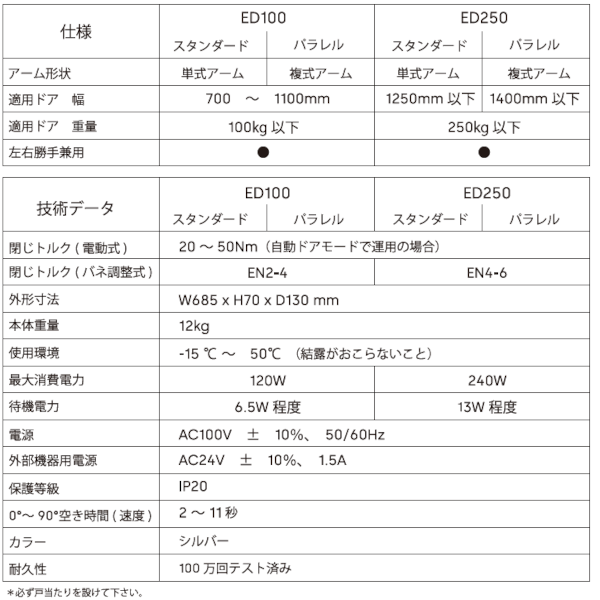

製品仕様:

最大150Nの開閉トルクを持つ強力パワー

風速15m/sでも安全に開閉

100万回転の耐久性

ワイドな扉にも対応

最大ドア幅1,100mm(ED100)、1,400mm(ED250)まで対応

簡単設置

非接触コントロールユニットと組み合わせて

既設のドアに設置するだけで、安全なドアの自動化を実現

他メーカーのスイッチなど多様な周辺機器と連動可能

ハートカムテクノロジー

ドアクローザー機能内蔵

停電時でも抜群の閉扉力を保持

製品仕様:

設置場所:

マンションエントランス、サブエントランス、駐輪場出入口、個人宅玄関ドア、個人病院出入口、オフィスビルテナント出入口、学校施設、商業施設(シアター)など

設置要件:

本体は、雨のかからない内側に設置できれば設置可能です。扉の枠の上に100mm以上のスペースが必要、

但し、プレートの取り付けやその他、設置場所の加工工事が可能であれば設置可能です。

連動機器:

電気錠、ワイヤレススイッチ、センサー、火災報知機など

販売価格:

施工とあわせての見積となります。本体定価(税別)¥437,000に施工費が加わりますので、¥600,000~¥900,000<が目安の価格になります。

購入方法:

施工を伴うため、代理店からの購入となります。機器のみの販売はしておりません。

助成金について:

自治体によって審査基準や支給額が異なりますのでお見積り後からの調整となります。

代理店・メーカー:

関東圏の代理店

合同会社システムクリエーション

東京都北区田端1-5-2

総代理店

杉田エース株式会社

東京都墨田区緑2-14-15

メーカー

ドルマカバジャパン

東京都大田区南蒲田2-16-1

テクノポートカマタセンタービル本館1F

合同会社システムクリエーション

東京都北区田端1-5-2

総代理店

杉田エース株式会社

東京都墨田区緑2-14-15

メーカー

ドルマカバジャパン

東京都大田区南蒲田2-16-1

テクノポートカマタセンタービル本館1F

お問合せ

〒114-0014

東京都北区田端1-5-2 新井ハウス201

合同会社システムクリエーション

TEL:03-5834-7281

MAIL:sakai@autodoor.jp

WEB:https://autodoor.jp/

東京都北区田端1-5-2 新井ハウス201

合同会社システムクリエーション

TEL:03-5834-7281

MAIL:sakai@autodoor.jp

WEB:https://autodoor.jp/

酒井将之社長のプロフィール

経歴:

1988年 明星大学 理工学部卒業

1988年 ニシベ計器(株)

1991年 飲食店会社

1998年 倉庫業社

2013年 合同会社システムクリエーション創業

1988年 明星大学 理工学部卒業

1988年 ニシベ計器(株)

1991年 飲食店会社

1998年 倉庫業社

2013年 合同会社システムクリエーション創業

【酒井将之代表監修】バリアフリー生活の疑問解消コーナー:開き戸自動ドア編

Q1. 後付け開き戸自動ドアとは何ですか?通常のドアとどう違うのですか?

A. 後付け開き戸自動ドアとは、既存の「開き戸」に対してドア本体を交換せず、ドアの開閉部分に自動開閉装置(スイングドアオペレーター)を取り付けることで、自動で開閉できるようにするものです。大規模な工事が不要で、普通のドアのまま機能を追加できる点がメリットです。

Q2. ドイツ製ドルマカバ製の自動ドアの特徴は何ですか?

A. 静音性・高耐久性が大きな特徴です。製品は「10年または100万回稼働保証」があり、過酷な使用環境でも長期間稼働できる設計になっています。また、スムーズな動き・静かな開閉で車椅子利用者・高齢者にも配慮されています。

Q3. この自動ドアは誰にとって役立つのでしょうか?対象者は?

A. 車椅子利用者、高齢者、ドアを手で開け閉めすることが困難な方などが主な対象です。さらに、介護施設やマンション、家庭の玄関など、「出入りが不自由」な環境を改善したいと望む人にも有効です。

Q4. 費用はどのくらいかかりますか?補助金は利用できますか?

A. 製品および取り付けにかかるコストはドアの種類や設置場所によりますが、適正価格を追求しており、補助金制度を活用可能な自治体があります。たとえば住宅設備改善費などの助成を申請できるケースがあります。補助金を使うことで自己負担を大きく減らせることもあります。

Q5. 取付や導入にかかる時間や工事の負担はどのようなものですか?

A. 工事は比較的簡易で、既存の開き戸に装置を後付けするため、大がかりなドア取り替えなどは不要です。設置期間は1日程度で済むケースが多く、利用者や居住環境に応じて現地調査・見積もりなどを行ってから施工するので、負担を最小限にするプランを提案しています。

関連リンク: