訪問看護の離職率を下げる!コーチングとウェルビーイングで医療現場を変える実践法 最終更新日:2025/11/09

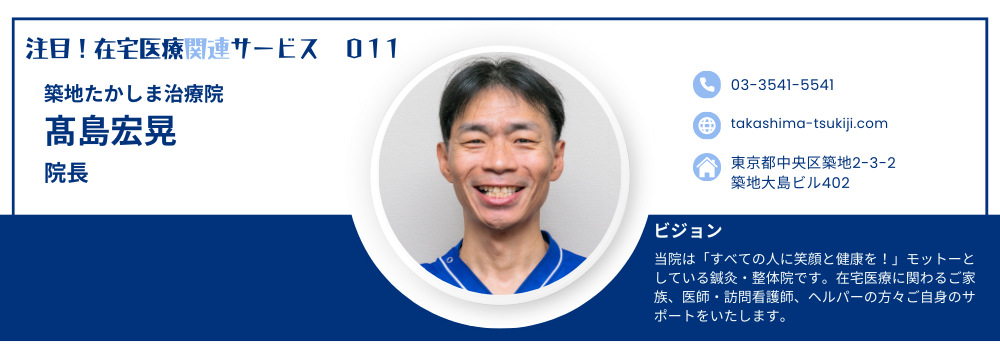

看護師として循環器・心臓外科など最前線の現場を経験し、アイルランドでの学びを経て起業した青山さん。現在は「看護師コーチング事業」を通じて、医療従事者のウェルビーイングと組織改革を支援しています。訪問看護やクリニック経営に活かせるコミュニケーション術やチームづくりを提案し、働く人も患者も幸せになれる医療の未来を目指します。

自動車開発から訪問看護へ―異色キャリアが生んだ視点と挑戦

— はじめに、青山さんが看護師を目指されたきっかけを、詳しくお聞かせください。

意外に思われるかもしれませんが、中学生時代の夢は自動車開発でした。出身が愛知県ということもあり、世界に誇る自動車産業の一員になりたかったんです。しかし、物理の授業で大きな壁にぶつかり、夢を断念せざるを得ませんでした。高校生になり進路を決めるにあたり、頭に浮かんだのが看護師の道でした。

家族の中で母と祖母が看護の道に進んでおり、母から仕事の愚痴を聞くことはほとんどなく、幼い頃は大変さよりも、専門職として人の役に立つ格好良い姿を見ていました。医療はとても身近な存在で、怪我をすれば母が勤めるクリニックで縫ってもらうこともありましたね。生物や化学といった理系科目は得意分野でしたし、最終的には「手に職を」という現実的な視点も後押しとなり、看護の世界へ飛び込むことを決意しました。

— 看護学生時代は、想像以上に過酷だったそうですね。

はい、三重県の県立看護大学に進学したのですが、実習は本当に大変でした。大学附属病院がなかったため、三重県内の様々な病院へ毎日通う必要があったんです。長い時は電車で1時間以上かけて移動し、帰宅後は深夜までレポートや課題に追われる日々。睡眠時間を削って必死に食らいついていた記憶があります。

— 最初の職場では、どのような経験が印象に残っていますか?

卒業後は、四日市市内の病院で循環器内科、糖尿病、腎臓病の混合病棟に配属されました。新人ながらカテーテル室も兼務し、まさに医療の最前線で多くのことを学びました。そこで4年ほど経験を積んだ後、「循環器看護をもっと極めたい」という思いが強くなり、国内でも有数の症例数を誇る名古屋の心臓専門病院(ハートセンター)へ転職しました。そこでの経験が、私の看護観を大きく形作ることになります。

アイルランドで学んだ「ウェルビーイング」と看護観の転換

— 専門性を高める充実したキャリアの中で、なぜ起業という全く違う道を意識するようになったのですか?

ハートセンターでの仕事は、専門性を追求できるやりがいのあるものでしたが、同時に想像を絶するほど過酷でした。緊急手術は日常茶飯事で、定時に帰れる日はほぼ皆無。休日も学会や勉強会に追われ、心身ともに休まる暇がありませんでした。気づけば30歳を目前にし、「私の人生、このままでいいのだろうか?」と、燃え尽き寸前の状態で自問自答するようになっていたのです。

— 当時の心境を、具体的に教えていただけますか?

仕事自体は好きでしたが、あまりの多忙さに心がすり減っていく感覚でした。休みの日も頭の中は仕事のことでいっぱいで、プライベートとの境界線が曖昧になっていました。このままでは心身を壊してしまう…人生の方向性を一度リセットする必要があると感じたんです。そんな時、心の片隅にあったワーキングホリデーへの憧れが再燃しました。「一度きりの人生、後悔したくない」。その一心で看護師を辞め、アイルランドへ渡るという大きな決断をしました。

— アイルランドでの生活は、青山さんの価値観にどのような変化をもたらしましたか?

文字通り、根底から覆されました。現地で出会ったフランス人の友人に「どうして日本人はそんなに働くの?人生そのものが仕事みたいだね」と言われた時、頭を殴られたような衝撃を受けました。彼らにとって仕事は人生を楽しむための一つの手段であり、家族や友人との時間こそが何よりも大切でした。残業を手伝おうとしたら「いいから早く帰って友達とパブに行きなよ」と笑われたこともあります。

「人生とは何か」「本当の幸せとは何か」。異国の地で深く考えさせられる一方で、現地で倒れている人を見かけた際、語学力のなさから何もできず、強烈な無力感を味わいました。その時、「私はやっぱり、看護という仕事を通して人の役に立ちたいんだ」と、自分の原点を再確認したのです。

— 帰国後、すぐに起業はされなかったのですね。

はい。まずは、アイルランドで得た新しい価値観を、日本の医療現場でどう活かせるか試したいと思いました。そして新たな挑戦の場として東京を選びました。東京では心臓外科で有名なニューハート・ワタナベ国際病院に勤務する傍ら、意識的に医療業界以外の人々、特に経営者やフリーランスの方々と交流しました。

彼らは皆、自分の仕事に誇りを持ち、心から楽しんでいました。その姿に触れ、「仕事は辛く厳しいもの」という私の固定観念が溶けていくのを感じました。同時に、当時の職場で人間関係に悩んだ際、「雇われている限り、働く仲間や環境は選べない。ならば、自分が心から信頼できる人たちと、誰もが幸せを実感できる環境を自ら創り出そう」。そう強く決意し、起業への道が明確になりました。

幸せの連鎖を組織に実装するコーチングメソッド「Fulfelic Compass」

— 「Fulfelic Compass」という社名ですが、どのような思いが込められているのでしょうか?

これは、「充実」を意味する英語の「Fulfillment」と、「至福」や「この上ない幸福」を意味する「Felicity」を組み合わせた、私自身が作った造語です。働く中で、ただ忙しくタスクをこなす「充実感」だけでも、あるいはプライベートだけの「幸せ」だけでも、人は本当の意味で満たされないのではないかと感じています。仕事と人生の両方において、心からの幸福と深い充実感を得てほしい。そして、私たちのサービスが、その人や組織にとっての理想の未来へ向かう「羅針盤(Compass)」のような存在でありたい、という願いを込めています。

— その羅針盤が指し示す先が「ウェルビーイング」なのですね。青山さんが考える「ウェルビーイング」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

WHOは「身体的、精神的、そして社会的にすべてが満たされた状態」と定義していますが、私はこれを「持続的な幸せ」と捉えています。一過性の喜びや達成感ではなく、穏やかで満たされた状態が続いていくイメージです。これを医療現場に当てはめて考えた時、何よりもまず「働く人自身がウェルビーイングであること」が不可欠だと気づきました。自分が疲れ果て、心がすり減っている状態では、患者さんに心からのケアを提供できませんからね。

— 「働く人の幸せが、患者さんの幸せに繋がる」ということですね。

その通りです。私はこれを「幸せの連鎖」と呼んでいます。まず、働くスタッフ一人ひとりが心身ともに健康で、仕事にやりがいを感じ、安心して働ける環境(ウェルビーイング)がある。すると、スタッフ間のコミュニケーションが円滑になり、チームワークが向上します。活き活きと働くスタッフが提供するケアは、自然と質が高まり、それは必ず患者さんやご家族に伝わります。結果として患者満足度が向上し、良い評判が生まれ、スタッフの定着率も上がる。これは、採用コストの削減や経営の安定にも直結します。この好循環を組織の中に創り出すことこそが、私の目指すウェルビーイング経営です。

— その「幸せの連鎖」を創り出すために、具体的にどのようなサービスを提供されているのですか?

大きく分けて、「個人向け」と「法人向け」の二つの柱でサービスを展開しています。個人向けでは、看護師をはじめとする医療従事者の方を対象に、3ヶ月のコーチングプログラムを提供しています。このプログラムの特徴は、「自分の人生」と「職場での自分」という二つの軸で進めていく点です。

まず、ご自身の価値観やありたい姿を深く掘り下げ、自分自身を整えることから始めます。その上で、職場での課題に向き合っていきます。プログラムはフェーズ分けされており、定期的なコーチングセッションを軸に、セッションがない週には課題に取り組んでいただきます。課題へのフィードバックや日々のサポートはLINEで行うなど、3ヶ月間しっかりと伴走する形をとっています。

— 法人向けに対しては、サービスについて教えてください。

主に訪問看護ステーションやクリニックなどの医療機関を対象に、ウェルビーイングの考え方を軸にした経営サポートを行っています。まずは、人間ドックのように「組織の健康診断」から始めます。専門の診断ツールを使い、現場のスタッフの方々にアンケートやヒアリングを行い、「コミュニケーションの質」「心理的安全性」「理念の浸透度」など、組織の状態を客観的なデータとして可視化します。

その診断結果を基に、経営者や管理者の方々と「どんな組織を目指したいのか」というビジョンを共有し、課題を明確にします。その上で、管理者向けの定期的なコーチングセッション、現場スタッフ向けのチームビルディング研修、1on1ミーティングの代行など、その組織の課題に合わせたオーダーメイドのプランを提案し、実行していきたいと考えています。

— 従来の経営コンサルティングとは、どこが決定的に違うのでしょうか?

最大の違いは、「答えを与えない」ことです。コンサルティングは、専門家が分析し、「こうすべきです」という解決策(処方箋)を提示するのが一般的です。しかし、外部から与えられた答えは、現場の納得感が得られにくく、結局実行されないことも少なくありません。一方、私の提供するコーチングは、対話を通じて経営者やスタッフの内側にある「本当はどうしたいのか」「自分たちなら何ができるか」という答えを、ご自身の力で引き出すプロセスを何よりも大切にします。

— なぜ「引き出す」ことが重要なのでしょうか?

自分で見つけた答えだからこそ、人は主体的に、そして力強く行動に移すことができます。また、一度「自分たちで考えて解決する」という成功体験を積むと、その後新たな壁にぶつかっても、自分たちの力で乗り越えていけるようになるんです。外部の支援がなくても成長し続けられる「自走する組織」を創ること。それが私の目指すゴールです。

— 特に訪問看護の現場には、どのように貢献できるとお考えですか?

私自身も訪問看護の経験がありますが、この領域は一人で利用者様と向き合う時間が長く、責任も重いため、スタッフも管理者も「孤独」を感じやすいという特有の課題があります。管理者の方は、スタッフには弱音を吐けず、かといって経営層には現場の細かな苦労が伝わらない、という板挟みの状況に陥りがちです。

私は、その両方の気持ちを理解できる第三者として、管理者の方々が安心して本音を話せる存在になることができます。対話を通じて思考を整理し、ご自身で解決策を見出すプロセスに寄り添うことで、管理者の孤独を解消し、リーダーシップを最大限に発揮できるようサポートします。管理者が活き活きとすれば、そのエネルギーは必ずステーション全体に広がり、離職率の低下にも繋がっていくはずです。

現場のリアルを社会につなぐ―訪問看護から広がる変革の架け橋

— Instagramやstand.fmなど、複数のSNSで積極的に発信されていますが、どのように使い分けているのでしょうか?

それぞれのメディアの特性に合わせて、伝え方や目的を少しずつ変えています。例えば、Instagramは、ショート動画(リール)を中心に、私の考え方や人柄を知っていただくために発信しています。ウェルビーイングやコーチングに関する気づきを短い動画にまとめて発信することで、同じような課題意識を持つ経営者の方や看護師さんと繋がるきっかけにもなっています。

— 音声配信アプリの「stand.fm」では、より深いコミュニケーションが生まれているとお聞きしました。

そうなんです。stand.fmは、朝と夜に「ながら聞き」してくださる方が多いようで、よりじっくりと私の考えを届けられるメディアだと感じています。一つは、看護現場で明日から使える具体的なコミュニケーション術などをまとめた「実践編」。もう一つは、台本なしでその日に感じたことを自由に語る「フリートーク編」です。不思議なことに、後者のフリートークの方が「すごく共感しました」「私もやってみます」といった温かいコメントをいただくことが多いんです。声だけだからこそ、より素直な気持ちが伝わり、リスナーさんとの心の距離が縮まるのかもしれません。

— 医療業界の外での「交流会」への参加も、青山さんの活動の重要な軸になっているそうですね。

起業を志す大きなきっかけになったのが、まさにこの異業種交流でした。東京に出てきてから、経営者やフリーランスの方々が集まる場に積極的に参加したのですが、そこで受けた衝撃は今でも忘れられません。彼らは口を揃えて「仕事が楽しい」と言うんです。有給休暇を自由に取って旅行に行くのも当たり前。それまで「残業は当然、有給は病気の時に使うもの」という世界にいた私にとって、まさにカルチャーショックでした。「医療業界の常識は、世間の非常識だったんだ」と痛感しましたね。

働くことを楽しむ彼らの姿を見て、「仕事は苦しいもの」という私の長年の固定観念が完全に覆されました。そして、彼らとの対話を通じて、自分の事業の輪郭がはっきりとしていきました。「医療従事者だって、もっと自由に、もっと楽しく働いていいはずだ」。その確信が、今の事業の原動力になっています。

— 最近では、能登半島地震の被災地でボランティア活動をされたそうですね。どのような経緯だったのでしょうか?

今学んでいるビジネスセミナーの仲間たちとの企画です。元々その団体は海外支援に力を入れていたのですが、10周年の節目と震災が重なったことから、「今年は国内、能登を支援しよう」という声が上がりました。私自身、ボランティア経験はほとんどなく、正直「何ができるんだろう」という不安もありましたが、「行かなければ何も始まらない」と思い、参加を決意しました。

— 現地では、どのような活動をされたのですか?

私たちは石川県輪島市の小学校をお借りして、地域の子どもたちや住民の方々のための「夏祭りイベント」を開催しました。私の役割は、来場者が一息つける「休憩スペース」の担当です。そこでは、簡単なウェルビーイング診断テストを体験してもらったり、お茶を飲みながら世間話をしたり。特別なことは何もしていませんが、ただひたすら皆さんの声に耳を傾ける時間を過ごしました。

— 現地での経験で、最も印象に残っていることは何ですか?

被災されたおばあちゃんが、私の手を握って「わざわざ遠いところから、私たちのことを忘れずに会いに来てくれるだけで、本当に嬉しいんだよ」と涙ながらに話してくださったことです。その時、私は「何かをしてあげなければ」と気負っていた自分に気づかされました。支援とは、物資やサービスを提供することだけではない。ただそこにいて、同じ時間を共有し、「あなたのことを気にかけている」というメッセージを届けること。その「存在そのものが支援になる」という事実は、私の看護観、そして人生観を大きく揺さぶりました。それは、相手の存在そのものを承認し、可能性を信じるコーチングの基本姿勢とも完全に一致していました。

「苦行」から「やりがい」へ―コーチングで描く医療現場の未来

— 青山さんが16年間現場に立ち続けてきて、今、最も課題だと感じている看護現場の問題は何でしょうか?

看護業界の課題は本当にたくさんありますが、私が特に変えていきたいと感じているのは、多くの医療従事者が置かれた「大変な環境」と、それによって生まれるメンタリティの問題です。大変な国家試験や実習を乗り越えてまで就きたかったはずの仕事で、人生のほとんどを仕事に費やしているのに、やりがいや楽しさを見失い、いつしか仕事が「苦行」のようになってしまっているんです。

— 個人の意識だけでは乗り越えられない、構造的な問題があるということですね。

その通りです。個々人が「もっと頑張ろう」「視点を変えよう」と努力しても、それを許容しない環境があります。私が強く信じているのは、「環境で人は変わる」ということです。だからこそ、個人の意識改革と同時に、働く環境そのものを良くしていくアプローチとしてコーチングというサポートが不可欠だと考えています。

— そうした課題を乗り越えた先にある、青山さんが目指す「理想の看護」とは、どのような姿でしょうか?

仕事は苦行じゃない。仕事は楽しくできるんだと、誰もが実感できる状態です。スタッフ全員が「仕事に行くのが楽しみだ」と心から思えるような、活き活きとした職場環境が私の理想ですね。もちろん、嫌なこともあります。でも、その出来事の捉え方を変えたり、チームで乗り越えたりする前向きな雰囲気があれば、仕事はもっと楽しく、創造的なものになるはずです。

— 最後に、日々現場で奮闘されている経営者・役職者、そして看護師の皆さんへメッセージをお願いします。

あなたの仕事は、もっと楽しく、もっと創造的で、もっと幸せなものであるはずです。

経営者や管理職の皆さん。どうか自己犠牲の上に組織を成り立たせるのではなく、まずご自身のウェルビーイングを大切にしてください。リーダーが疲弊していては、良い組織は作れません。そして、「どんな組織を創りたいか」という心からのビジョンを、ぜひ言葉にしてみてください。

そして、現場で働く全ての看護師さんへ。もし今、仕事が辛いと感じているなら、それはあなたのせいではありません。ほんの少し視点を変え、自分の心の声に耳を傾けるだけで、見える景色は大きく変わります。

そのビジョン実現の旅路で、もし道に迷ったり、一人で抱えきれなくなったりした時は、いつでも「Fulfelic Compass」を頼ってください。対話を通じて、皆さんと皆さんの組織が本来持つ輝きを取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。一緒に、働く人も患者さんも、関わる全ての人が幸せになれる、新しい医療の未来を創っていきましょう。

Fulfelic Compass

Fulfelic Compass サービス内容

ベーシックコース

対象者:経営者

解決する課題:課題の整理と第一歩

内容:

・初回ヒアリング

・組織力診断

・課題分析レポート作成

・経営課題の優先順位づけと改善

ロードマップ策定

・経営者へ月1回のコーチング

・LINEサポート無制限

・中小企業診断士による

経営アドバイス(10万円相当)

・初回ヒアリング

・組織力診断

・課題分析レポート作成

・経営課題の優先順位づけと改善

ロードマップ策定

・経営者へ月1回のコーチング

・LINEサポート無制限

・中小企業診断士による

経営アドバイス(10万円相当)

受講方法・期間:オンラインor対面、6ヶ月間

利用料金:18万円+税/月

お申込み方法:

❏ 問い合わせフォーム

スタンダートコース

対象者:経営者+管理者

解決する課題:現場を動かす実践支援

内容:

・ベーシックコース

+

・経営者or管理者へ月2回のコーチング

・課題に応じた研修

・Dx助成金活用アドバイス

・経営者/管理職層向けのコーチングスキル講座

・ベーシックコース

+

・経営者or管理者へ月2回のコーチング

・課題に応じた研修

・Dx助成金活用アドバイス

・経営者/管理職層向けのコーチングスキル講座

受講方法・期間:オンラインor対面、6ヶ月間

利用料金:30万円+税/月

お申込み方法:❏ 問い合わせフォーム

プレミアムコース

対象者:経営者+管理者+組織全体

解決する課題:組織を自走させ、利益を生む経営改革

内容:

・スタンダードコース

+

・理念浸透・風土醸成

・ワークショップ

・Dx助成金を活用した経営最適化戦略

・スタンダードコース

+

・理念浸透・風土醸成

・ワークショップ

・Dx助成金を活用した経営最適化戦略

受講方法・期間:オンラインor対面、6ヶ月間

利用料金:48万円+税/月

お申込み方法:❏ 問い合わせフォーム

お問合せ

青山愛代表のプロフィール

経歴:

2010年 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

2014年 医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター

2019年 アイルランドへ留学

2020年 医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院

2023年 医療法人社団ゆみの ゆみの訪問看護ステーション

2024年 Fulfelic Compass 創業

2010年 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

2014年 医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター

2019年 アイルランドへ留学

2020年 医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院

2023年 医療法人社団ゆみの ゆみの訪問看護ステーション

2024年 Fulfelic Compass 創業

資格:

看護師

保健師

グリーフ専門士

ウェルビーイングメンタルトレーナー

ウェルビーイングメンタル講師

看護師

保健師

グリーフ専門士

ウェルビーイングメンタルトレーナー

ウェルビーイングメンタル講師

【青山愛代表著】働きがいと定着率を高める「ウェルビーイング経営」実践ガイドQ&A

Q1. 「ウェルビーイング経営」とは具体的にどのようなことをするのですか?

A スタッフ一人ひとりの心身の健康と幸福(ウェルビーイング)を経営戦略の中心に置き、その向上を通じて組織全体の生産性、エンゲージメント、定着率を高め、持続可能な成長を目指す経営手法です。当サポートでは、組織力診断に基づき、管理者様のリーダーシップ強化、スタッフの育成・定着支援、働きやすい職場環境づくり、効率的な業務プロセス構築などを、コーチングを通じて実践的に支援いたします。

Q2. 他のコンサルティングやコーチングサービスと何が違うのですか?

A 長年の看護師経験とコーチングを融合し、訪問看護の現場が抱える特有の課題(多職種連携、人材育成・定着、業務の属人化など)に深く精通しています。また、単なる「改善策の提示」に留まらず、管理者様への個別コーチングと組織全体への働きかけを両輪で行い、リーダーシップを最大限に引き出しながら、「自律的に課題を解決し、成長し続けられる組織」への変革を半年間伴走してサポートいたします。

Q3. 本当に効果が出るんですか?定量的な成果はありますか?

A はい、出ます。例えば

・新小山市民病院:赤字から黒字化への転換、医局員全員の残業ゼロ

・看護師の離職率低下(10→5%、8→4%とデータあり)

・エンゲージメント向上

・医療事故の減少

・心理的安全性の向上、などがあります。実際に、

地方独立行政法人 新小山市民病院

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

国立病院機構九州がんセンター

松山赤十字病院

千葉大学医学部附属病院 総合医療教育研修センター

などの医療機関がすでにコーチングを取り入れ成果や変革を起こしています。

その他にも、コーチングを受けることで、売り上げが倍以上になる経営者、人生好転する変化を得られた人など人生に大きなインパクトのあるコーチングを提供しています。

・新小山市民病院:赤字から黒字化への転換、医局員全員の残業ゼロ

・看護師の離職率低下(10→5%、8→4%とデータあり)

・エンゲージメント向上

・医療事故の減少

・心理的安全性の向上、などがあります。実際に、

地方独立行政法人 新小山市民病院

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

国立病院機構九州がんセンター

松山赤十字病院

千葉大学医学部附属病院 総合医療教育研修センター

などの医療機関がすでにコーチングを取り入れ成果や変革を起こしています。

その他にも、コーチングを受けることで、売り上げが倍以上になる経営者、人生好転する変化を得られた人など人生に大きなインパクトのあるコーチングを提供しています。

Q4. 半年後はどうなりますか?

A 組織力は大きく強化され、自律的に成長する基盤が構築されます。終了時には、最終報告と今後の継続的な組織成長のためのロードマップをご提案いたします。ご希望に応じて、継続サポートも月単位で可能ですし、特定のテーマに絞った単発のコンサルティングなど、状況に合わせた継続的なサポートプランをご案内することも可能です。

Q5. 忙しくて時間が取れないのですが、負担になりませんか?

A 月2回のZoom面談(1回60分程度)は夜間対応可能です。スタッフの皆様には、ワークショップやアンケートにご協力いただく場合がございます。業務への影響を最小限に抑えつつ、最大の効果が得られるよう、セッションやワークショップのスケジュールを柔軟に調整させていただきます。日々の業務の中での疑問点などは、期間中のチャットサポートで随時対応いたします。

関連リンク: