高齢者を支える見守りサービス「キテネ」の挑戦|IoT × 在宅介護の未来 最終更新日:2025/09/11

再エネ研究から現場監督・営業を経てIoT×在宅介護のDXへ――アンカードシステムズ代表・大坂さんは、家族の介護経験をきっかけにLINE連携のみまもりボタン「キテネ」を開発。AIカメラやドア開閉通知「デタヨ」など、在宅医療・介護の見守りを支える次世代IoTソリューションへの挑戦と理念を語ります。

大坂氏のキャリア:現場監督から高齢者見守りサービスへの転機

— 大学・会社員時代はどのようなことをされていたのでしょうか?

工学院大学時代はソーラーハウスの研究をしていました。いわゆる再エネですね。当時はまだその分野の黎明期でした。ソーラーハウスの研究を始めたきっかけは当時の最先端だったからです。

卒業後は札幌の池田煖房工業㈱に就職しました。入社してすぐに現場の施工管理、いわゆる現場監督の仕事をしていました。最初は見習いのような形で先輩についていましたが、2年目からは一人で現場を任されるようになりました。

学校や郵政省、防衛庁などの公共機関の現場が多かったです。池田煖房工業は、昭和5年創業の老舗企業で、北海道の地元企業としては最大手でした。

池田煖房工業には、7年間勤務し、その後、日本ステファコントロールシステム㈱に大学時代の同級生に誘われて転職しました。ステファコントロールシステムは、スイスに本社がある自動制御システムの会社で、スイスから自動制御機器を輸入し、工事会社等に販売する仕事をしていました。

この時は札幌営業所の所長でしたが、技術営業の仕事をしていました。設計事務所に訪問して設計図に自社の製品を盛り込んでもらい、工事会社にはその製品を使うように働きかけるという営業スタイルでした。

今の仕事に繋がるプログラミングや自動制御システムの知識を習得したのは、会社が提供する教育プログラムからでした。

— 親会社のステファコントロールシステムズは何度か買収されていますね?

ええ、親会社は何度か買収され、買収されるごとに会社は大きくなっていきました。最終的にはシーメンスビルテクノロジーという会社に買収され、その時に退職しました。15年間勤務しましたが、買収による日本法人の合併で、私が所属していた会社の社長が退任することになったんです。新社長とは個人的に合わない部分もあり、それならば自分で会社をやった方が良いのではないかと考えました。

アンカード株式会社創業と見守り技術開発の軌跡

— 起業は順調に進みましたか?

退職を決めて、すぐの2001年に起業しました。特に準備はしていません。ステファコントロールシステムの機器を自分で仕入れて販売していましたし、前職の時のお客様もいました。なによりも前職の社長からお客様を紹介していただいたのが大きかったですね。大手の会社を紹介していただき、順調なスタートを切ることができました。

— 事業内容を詳しく教えてください。

遠隔監視システムや省エネ工事などがメインでした。マンションの熱源システム、例えばボイラーなどのシステムを遠隔で監視するシステムを開発・販売しました。故障が発生した際に通知が来たり、温度を監視したりできるシステムで、メンテナンス会社がパソコンで状況を確認できるようにしました。前職のシステムをベースに開発したのですが、多くのお客様にご契約いただきました。

— イオンショッピングセンターの仕事も手掛けられたそうですね。

はい。2001年頃、イオンがジャスコとして北海道にショッピングセンターを出店し始めたのですが、その中央監視システムの工事をNTTデータから受注して現場を担当しました。ショッピングセンターには多くの照明や空調設備があり、それらを管理するためのシステムや電力メーターの数値を読み取り、管理するシステムも必要です。札幌、旭川、苫小牧など、7箇所のイオンショッピングセンターの工事を担当しました。

システム開発や現場管理は当時は自分一人でやっていました。工事は外注しましたが、特に旭川と苫小牧の現場は規模が大きく、大変でしたが、やりがいがありました。起業当初は遠隔監視システムとイオンショッピングセンターの仕事が、二つの柱でした。

— 社名に込められた想いをお聞かせください?

「アンカー」という言葉には、「固定する」「支え・よりどころ」という意味があります。ニュースキャスターをアンカーマンと呼びますし、リレー競技の最終走者もアンカーと言いますよね。お客様の想いを受け止め、ゴールまで導くアンカーでありたいという想いを込めました。「アンカード」と「ド」を付け加えることで、「頼りになる」という意味合いを強めています。今後はシステムで介護のお手伝いをしていきたいと考え、「アンカードシステムズ」という社名にしました。

また、経営理念は、「誠意」「貢献」「満足」の3つです。お客様の立場に立って行動し、省エネ技術で社会に貢献し、お客様の満足を追求することで、会社の満足も得られると考えています。

大学時代から省エネに関心があり、それが今の事業にも繋がっています。創業当時から、お客様に誠意をもって接し、社会に貢献し、お客様に満足していただくことを大切にしてきました。

家族介護体験から誕生した高齢者向け見守りボタン「キテネ」

— 「キテネ」の開発のきっかけはお母様だったそうですね。

はい。きっかけは、私の母がくも膜下出血で倒れ、入院したことでした。退院後、自宅で介護することになったのですが、その際、妻と妹が「ナースコールのようなものがあれば便利なのに」と話していたんです。

色々探してみたのですが、なかなか良いものが見つからず、それなら自分たちで作ってみようと思い、今までの技術を応用して「みまもりボタンキテネ」を開発しました。

母が入院したのが2022年2月頃だったと思います。退院したのが10月頃で、その後、「キテネ」が完成し、実際に使っていました。「キテネ」を見た訪問看護の方からも好評で「これは素晴らしい」と言っていただき、多くの方に使っていただきたいと思い、製品化することにしました。

「キテネ」という名前は、妹が名付けました。妹は将来、親を介護するときに困らないようにと看護師になり、ケアマネージャーの資格も取っていました。後から知ったんですけど。

— 「キテネ」開発で苦労されたことをお聞かせください。

本体は京セラ製のものを使用していますが、プログラム開発は息子の担当でした。特に苦労したのは、LINEとの連携部分でした。LINEの仕様変更があり、APIを新たに開発する必要がありました。「キテネ」の発売は2023年1月でした。クラウドファンディングを実施し、多くの方から「いいね」の声をいただきました。

その後、オンライン交流会に参加したり、シニアビジネス関連の団体と連携したりしました。チラシを置いてもらったり、ECサイトで販売したりしています。今では売り上げのほとんどがECサイト経由です。ケアテックスという展示会にも2023年と2024年に出店し、大好評でした。

実際に使っている方は、「隣に住む義母の様子を見に行くのが大変だったが、「キテネ」を渡してからは安心して仕事に行けるようになった」と話していました。

— 「キテネ」の最大の特徴は何でしょうか?

やはり、LINEと連携できる点ですね。他社の製品にはない機能なので。ナースコールはWi-Fiや配線が必要だったり、専用の受信機が必要だったりしますが、「キテネ」はボタン一つでLINEに通知が届くので、手軽に利用できます。

さらに、今は「キテネ」のバージョンアップとして、磁気センサーを使ったドア開閉通知システム「デタヨ」を開発中です。ドアが開いたら通知が届くというシンプルな仕組みですが、一人暮らしの高齢者の方などの見守りに役立つと考えており、今後SNSで情報発信していきたいと考えています。

また、AIカメラを活用した見守りシステムも開発中です。ショッピングモールなどで利用されている技術を応用し、介護現場でも使えるようにしたいと考えています。例えば、AIカメラが人の転倒を検知したら通知が届くといった仕組みです。AIカメラでの検知システムは他社でも手掛けられていますが、他社よりも安価に提供できる点が強みです。

24時間体制で見守ることは難しいですが、システムを活用することで、より安心な見守りが可能になると考えています。私がアイデアを出し、息子がプログラミングを担当しています。親子二人三脚です。実証実験を重ねながら、精度を高めています。2025年夏頃までにはAIカメラでの検知システムを製品化したいと考えています。

IoTを活用した高齢者見守りシステムの将来展望

— 介護の経験から「在宅医療現場」の課題についてどうお考えですか?

私自身、家族の介護を経験したからこそ、在宅介護の課題を痛感しています。「ビジネスケアラー」という言葉があるように、仕事をしながら介護をしている方がたくさんいて、場合によっては、仕事を辞めざるを得ない方もいます。そうした状況を少しでも改善したいと考えています。

社会保障費の増大を抑制するため、国も在宅介護を推進しています。しかし、介護する側の負担は大きく、限界もあります。

そこで、私たちのみまもりボタン「キテネ」が、少しでもお役に立てればと思っています。在宅介護をしている方だけでなく、離れて暮らす親御さんの見守りにも役立つ仕組みを作っていきたいと考えています。

見守りシステムの一番の課題は、やはり人手不足です。どこまでシステムでカバーできるかという点も重要ですが、最終的には人の手が必要になる場面も多くあります。今後、AIなどの技術を活用することで、より効率的な見守りシステムを開発していきます。

— 最後にDXサービス事業者として、在宅医療関係者へのメッセージをお願いします。

IoT(Internet of Things)という言葉がありますが、モノが簡単にインターネットにつながる時代になり、私たちの生活や仕事も大きく変わってきています。私たちのみまもりボタン「キテネ」もその一つですが、IoTは業務を効率化するための強力なツールです。在宅医療の現場でも、IoTを活用することで、業務の負担を軽減し、より質の高い医療を提供できると考えています。

例えば、患者さんのバイタルデータをリアルタイムでモニタリングしたり、服薬状況を管理したりすることで、異常の早期発見や、より適切な医療を提供することができるようになってきています。また、遠隔での診療や相談も可能になり、患者さんの移動負担を軽減することも可能です。

私たちは、そうした課題を解決するために、皆様からの声を積極的に取り入れていきたい。「こんなことができないか」「こんなシステムがあれば便利なのに」といったご要望があれば、ぜひお聞かせください。IoT技術を駆使して、在宅医療の現場で役立つ様々なシステムを開発します。

在宅医療は、今後ますます重要になってくる分野です。私たちは、ITの力、DXの力で、在宅医療を支援し、患者さんと医療従事者の皆様が安心して暮らせる社会の実現に貢献していきます。

LINEメッセージが届く見守りサービス「キテネ」

価格:

月額レンタルプラン:1,980円(税込)

通常購入プラン:33,000円(税込)

月額レンタルプラン:1,980円(税込)

通常購入プラン:33,000円(税込)

認知症介護の見守りサービス「デタヨ」

対象者:認知症を抱えた親御さんの介護をしているご家族

解決する課題:

認知症による一人歩き(徘徊)が心配なご家族の悩みに寄り添う製品です。親御さんがドアを開けた時に、「お父さんがドアを開けました」というメッセージがLINEグループに届きます。グループ内で相談して、可能な人が対応することができます。

認知症による一人歩き(徘徊)が心配なご家族の悩みに寄り添う製品です。親御さんがドアを開けた時に、「お父さんがドアを開けました」というメッセージがLINEグループに届きます。グループ内で相談して、可能な人が対応することができます。

製品内容:IoTボタン、ドアの開閉センサー(ボタンと有線接続)、ドアに接着するケース

購入方法:❏ 弊社に直接お問合せください。

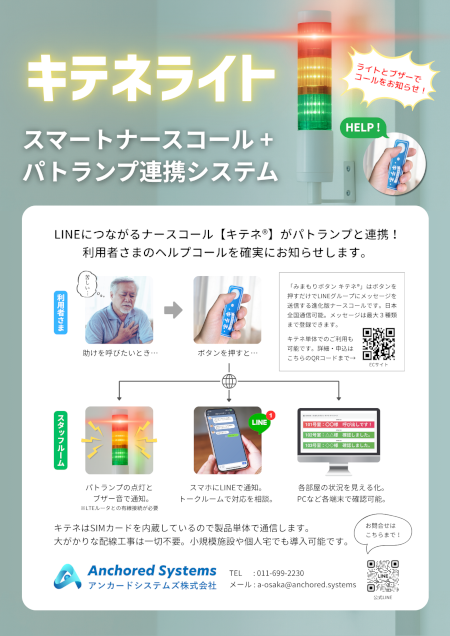

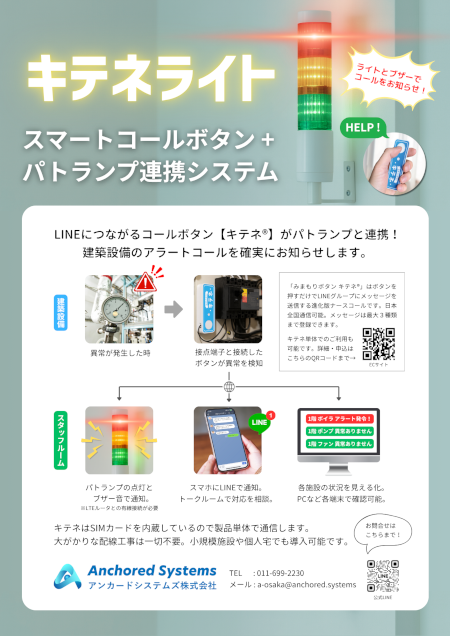

コールをパトランプにてお知らせする見守りサービス「キテネライト」

対象者:介護施設の責任者など

解決する課題:

キテネがパトランプ(積層信号灯)と連携。利用者様が助けを呼びたいときにボタンを押すと、LINEだけでなく、ランプの点灯とブザー音を発報。利用者様のコールをスタッフに確実にお知らせします。また各部屋の状況を見える化し、PCなど各端末で確認することができます。大がかりな配線工事は一切不要で、小規模から始められるのがメリットです。

キテネがパトランプ(積層信号灯)と連携。利用者様が助けを呼びたいときにボタンを押すと、LINEだけでなく、ランプの点灯とブザー音を発報。利用者様のコールをスタッフに確実にお知らせします。また各部屋の状況を見える化し、PCなど各端末で確認することができます。大がかりな配線工事は一切不要で、小規模から始められるのがメリットです。

製品内容:IoTボタン、パトランプ、LTEルータ

購入方法:❏ 弊社に直接お問合せください。

アンカードシステムズ株式会社

大坂敏郎社長のプロフィール

経歴:

1976年 工学院大学建築学科設備コース卒業

1976年 池田暖房工業(株)入社 建築設備工事の現場監督として設計施工に従事

1986年 日本ステファコントロールシステム(株) 入社 札幌営業所所長

2001年 アンカー(株)設立

2019年 アンカードシステムズ(株)に社名変更

1976年 工学院大学建築学科設備コース卒業

1976年 池田暖房工業(株)入社 建築設備工事の現場監督として設計施工に従事

1986年 日本ステファコントロールシステム(株) 入社 札幌営業所所長

2001年 アンカー(株)設立

2019年 アンカードシステムズ(株)に社名変更

FAQ:見守りサービス「キテネ」でよくある質問

Q1. メッセージはどのように設定するのですか?

A. 本体裏のQRコードから、弊社のLINE公式アカウントにアクセスして友だち登録を行い、お客さまのお名前、デバイスID、希望されるメッセージをお送りください。弊社側で設定を行い、メッセージ受信用のLINEグループに招待します。事業所等で大量にご導入いただく場合は、Excel等のファイルに必要事項をまとめてメールでお送りいただき、あらかじめ設定完了したものをご納品する等の対応も可能です。

Q2.複数デバイスのメッセージを一つのLINEグループでまとめて受信することは可能ですか?

A. はい。「一つのデバイスを一つのグループで受信する」、「複数のデバイスを一つのグループで受信する」のどちらでも対応可能ですので、設定時にお申し付け下さい。

Q3.メッセージに文字制限はありますか?

A. メッセージは800字まで登録可能です。ただし、機種依存文字や絵文字、LINEスタンプは使用できません。

Q4.メッセージのプライバシーは守られますか?

A. 初回設定時以降、弊社公式アカウントは受信用グループから退会しますので、お客さまご自身が招待されたメンバー以外から、そこでの会話を閲覧されることは一切ありません。

Q5.電池はどのくらい保ちますか?

A. 待機中は電力を消費せず、ボタンを押した時に電力を消費します。一般的な使い方で約一年間使用出来ます。市販の新品単4アルカリ乾電池で2,000回程度までの使用が可能です。

Q6.お試し利用はできますか?

A. 当製品は20日間のお試し利用が可能です。お試し利用をご希望の方は、月額レンタルプランもしくは通常購入プランを選択し、「カートに追加」ボタンから決済に進んでください。入金を確認後、製品を発送いたします。

正式にご利用いただける場合:特にご連絡は不要ですので、そのままお使いください。初回決済日から1ヶ月毎に、月額通信料金が自動的に決済されます。

キャンセルを希望される場合:【製品到着日から20日間以内】に弊社までご連絡ください。ご返品を受け取り次第、契約解除とご返金の手続きをいたします。なお返送時の送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

正式にご利用いただける場合:特にご連絡は不要ですので、そのままお使いください。初回決済日から1ヶ月毎に、月額通信料金が自動的に決済されます。

キャンセルを希望される場合:【製品到着日から20日間以内】に弊社までご連絡ください。ご返品を受け取り次第、契約解除とご返金の手続きをいたします。なお返送時の送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

Q7.支払い方法は?

A. ECサイトの決済はクレジットカードのみに対応しています。口座自動振替や銀行振込をご希望の方は別途対応させていただきますので、お手数ですが弊社まで直接お問合せください。

Q8.最低利用期間はありますか?

A. 月額レンタルプラン:【最低利用期間12ヶ月】とさせていただきます。

途中解約をご希望の際は、残りの月数分を一括請求させていただきます。

通常購入プラン:利用期間の制限はございません。

途中解約をご希望の際は、残りの月数分を一括請求させていただきます。

通常購入プラン:利用期間の制限はございません。

Q9.介護保険は適用されますか?

A. 現時点では介護保険の適用外になります。ご了承くださいませ。

なお、今後システムとして介護保険のTAISコードの申請する予定です。

なお、今後システムとして介護保険のTAISコードの申請する予定です。

関連リンク: