断らない在宅医療|さくらライフグループ代表・中田医師インタビュー【訪問診療の現場】 最終更新日:2025/09/12

さくらライフグループ代表・中田医師は、放射線科・総合診療科を経て在宅医療の道へ進み、「患者を断らない」理念を掲げて訪問診療を実践。グループ全体で精神科を含む幅広い診療体制を整え、地域の在宅療養を支えています。訪問診療の現場で培った経験と経営手腕を活かし、医療・介護施設の再生にも挑戦し続ける姿勢から、安心して暮らせる地域医療の未来像が見えてきます。

父の影響と医師を志すきっかけ:在宅医療との出会い

— 医師を目指したきっかけを教えてください。

私が医師を志したのは、父が赤十字病院で働く医師であったことが大きく影響していますが、それ以上に「人が好きで、人と関わることに喜びを感じる性格」が、自分を医師の道へ導いた一番の理由だと思います。

幼い頃の私は父の姿を間近に見て育ち、休日に一緒にゴルフへ出掛けても、ポケベルが鳴ればすぐに病院へ戻らなければならず、家族との時間を途中で切り上げる父の背中を見て、「こんな忙しい仕事は絶対にしたくない」と子ども心に感じていました。

その一方で、父が医師として地域の方々から多くの信頼を得ていた姿にも触れる機会がありました。

お中元やお歳暮の時期になると、広いお座敷が贈り物で埋め尽くされるほどで、「医師という仕事は社会から必要とされ、感謝される大きな役割なのだ」と実感するようになりました。

高校生の頃は医師を志すよりも早稲田大学への進学を目標にしていましたが、受験は思うようにいかず、結果として3年間浪人を経験することになり、自分の進路を改めて考え直すきっかけとなりました。

そして、「父と同じように人々に必要とされる医師を目指すのも良いのではないか」と心が傾き、埼玉医科大学の医学部を受験し、医師を志す道を歩み始めたのでした。

— 医学部に入られてから専門の診療科はどのように選ばれたのですか?

私が医師になったのは1998年、当時は今のように総合診療の概念が一般的ではなく、消化器であれば肝臓、循環器であれば心臓というように、臓器ごとに専門性を持つのがスタンダードでした。

そのため、人間の全身を幅広く診たいと考えたとき、選択肢は放射線科か麻酔科に絞られました。

ただし、私は学生時代に腰を痛めてしまい、長時間立ち続けることが難しかったため、手術に立ち会う機会が多い麻酔科医になるのは現実的ではありませんでした。

そんな折、放射線科医として九州大学で勤務していた父の影響や、順天堂大学の学長から直接声をかけていただいたご縁もあり、放射線科に強い興味を持つようになりました。

結果として「人の体を幅広く診ることができる」という自分の思いと、家族や周囲とのご縁が重なり、放射線科を専門分野として選ぶことになったのです。

— 就職後はどのような診療科で働かれたのですか?

大学卒業後は順天堂大学の放射線科で勤務しましたが、当時お世話になっていた学長が学長選で敗れてしまったことで、私自身も異動を余儀なくされることになりました。

そこで思い切って渡米し、アメリカで2年間医師として経験を積んだのですが、帰国すると学長がすでに亡くなっており、ちょうど順天堂大学に総合診療科が新しく立ち上げられていたことを知りました。

私は患者様の全身を診察できる総合診療科に強い関心を持ち、配属を希望しました。

今では総合診療科は非常に多忙を極める診療科として知られていますが、当時はまだ知名度が低く、定時で帰れるほどの余裕があり、夜中に医局でゲームをしているような、一見風変わりな医師たちが多く集まっていた印象です。

しかし、人間味にあふれた医師が多いことに魅力を感じており、総合診療科は非常に居心地の良い環境だと感じながら働くことができました。

— 順天堂大学の総合診療科では何年くらい勤務されたのですか?

およそ3年間、総合診療科で勤務しながら、在宅訪問診療にも携わるようになり、在宅医療の現場を深く理解するきっかけとなりました。

外来診療では冷暖房の整った環境で患者様を診ていましたが、訪問診療では必ずしも快適とは言えない住環境に足を運ぶことになり、そこには病院では見えなかった患者様の生活の実態がありました。

人と関わることが好きな私にとって、在宅診療は患者様の暮らしに直接入り込み、病気の背景を探る「探偵のような仕事」であり、非常に面白く感じられました。

例えば、採血データに異常が見られないのに、いつも同じ箇所に皮下出血ができている患者様の自宅を訪れてみると、ベッドから立ち上がる際に毎回ぶつけていることが原因だと分かりました。

このように在宅診療は、病気そのものだけでなく、生活習慣や住環境といった背景を含めて患者様を理解しなければならず、私にはそのアプローチが新鮮で魅力的に映りました。

また、在宅訪問診療を行う精神科クリニックにもアルバイトの医師として勤務しましたが、営利主義的な医療の現実に直面しました。

当時は採算を優先するあまり、在宅医療として十分に機能していない医療機関も多く、在宅診療の現場で働く中で、「自分なら営利主義に流されず、患者様にとって適切な治療を行うことができるはずだ」と考えるようになりました。

さらに、地域を見渡すと医療を必要としているにもかかわらず、十分に受けられない方が数多く存在しており、在宅医療のニーズは明らかにあるのに、それに応えられる医師が不足している現状をどうにかしたいという思いが募っていきました。

そのような時期に、順天堂大学から伊豆諸島の新島への派遣を命じられましたが、当時の私はまだ30代半ばで、プライベートも含めて充実させたい時期でもあり、新島での勤務は現実的に受け入れられず、新島への派遣をお断りすると同時に、退職もお伝えしました。

順天堂大学での総合診療科勤務から訪問診療医への転身ストーリー

— 順天堂大学を退職されてから開業に向けてどのように準備を進めましたか?

大学を退職した後、私は半年ほど複数の在宅クリニックでアルバイトをしながら、自分が理想とする在宅医療の形を模索し、「開業するなら順天堂病院のある御茶ノ水からアクセスの良い総武線沿線が適しているだろう」と考え、エリアを絞って準備を進めていきました。

また、勤務するクリニックで担当患者様に開業予定であることを伝えると、「これからも中田先生に診てもらいたい」という声を多くいただきました。

そのおかげで、さくらライフクリニックは開業初日から患者様を抱えた状態でスタートでき、信頼関係を基盤とした診療体制を整えられました。

— さくらライフクリニックの理念について教えてください。

私が経営するさくらライフクリニック、そしてグループ全体の根本的な理念は「利益や専門性の違いなどを理由に患者様の受け入れを断らない」ということです。

医師は社会的立場や収入によって患者様を選んではならないと考えており、困難な状況にある方こそ医師が助けるべき対象です。この理念に反して患者様を断るような行為があれば、私は経営者として厳重に注意します。

私は順天堂大学に6年間在籍し、「医師は困っている人を助ける存在である」という教育を徹底的に受けてきましたし、医師法にも「医師は正当な理由なく診療を拒んではならない」と明記されています。

新型コロナウイルス感染症が流行し、多くの医療機関が感染者の受け入れを拒否する中、さくらライフクリニックは積極的に感染者を受け入れ、「医師は人を救う存在である」という理念を現場で体現してきました。

— 患者様を積極的に受け入れて事業規模を拡大していったのでしょうか?

開院当初からすでに患者様数は十分に抱えていましたが、「どのような状況であっても決して診察を断らない」という姿勢を貫いた結果、危険を伴う現場や劣悪な住環境での診療依頼も数多く舞い込み、患者様数は急速に増加していきました。

特に印象的だったのは、江戸川区の福祉事務所からかかってきた一本の電話で、「日本刀を振り回している方がいるので診てほしい」という依頼でした。

私はすぐさま福祉事務所へ向かい、現場で患者様に毛布をかぶせたうえで気持ちを落ち着かせる薬剤を注射し、他院へ入院を依頼した際、福祉事務所の担当者から「本当に来てくれるとは思っていなかった」と感謝の言葉をいただきました。

この一件をきっかけに、生活保護を受給する患者様からの診療依頼が爆発的に増加していったのです。

当時の江戸川区には、複数の疾患を抱えながらも医療にかかれない貧困層の方々が多く、垂れ流しのまま放置された糞尿で床板が腐ってしまい、靴を履いたままでなければ自宅に入れないような生活環境の患者様もいました。

また、訪問看護師と一緒に訪れたお宅では、お薬カレンダーに薬をセッティングしている最中にポケットの中からゴキブリが飛び出し、作業が終わると再び戻ってくるという、忘れがたい光景に出会ったこともあります。

こうした現場を数多く経験し、私は「医師として患者様を環境ごと受け止めることの大切さ」を一層実感しました。

— さくらライフクリニックではどのような点を強みとしていますか?

私は総合診療科で外来診療を行っていた際、主に認知症の患者様を診ていました。認知症は意思疎通が難しいケースも多く、診療の場では患者様ご本人よりも、介護に疲れているご家族からお話を伺うことが多かったのです。

当時は、精神科といえば統合失調症というイメージが強く、総合診療科の医師が認知症診療に深く関わることは少なく、アリセプトなどの薬を処方する程度にとどまっていました。私はその中で精神医学の知識や経験を積み重ねたことが、自身の強みとなっています。

その経験を活かし、さくらライフ錦糸クリニックでは、平日に精神科の訪問診療を行い、土曜日には外来を設けています。他院で診療を断られた方や、主治医との相性に悩む方なども積極的に受け入れ、精神面を含めて全身を診る体制を整えている点が、当院ならではの大きな強みです。

病院・ケア施設再生を通じた医療経営の取り組み

— クリニック以外にどのような事業に取り組まれましたか?

さくらライフクリニックを開業したばかりのころは系列の病院がなかったため、入院が必要な患者様が出ると、私は先輩医師に頭を下げ、夜間の当直バイトを積極的に引き受けるなどして入院先を確保していました。

また、在宅医療に取り組む中で、体調不良や加齢、経済的な問題によって自宅での生活が難しくなる患者様に数多く出会いましたが、せっかく縁があって出会った患者様を見捨てることはできず、「自己負担がほとんどかからない低価格の施設があればいいのに」と、強く感じるようになりました。

そんな折、知人から「美星苑」というケアハウス(軽費老人ホーム)を紹介され、開設から10年間、赤字経営が続いているとのことでしたが、実際に訪れると内装はとても綺麗で、施設として十分な設備も備えていました。

しかし、音楽好きのオーナーがスタジオを併設し、高額な建築費を投じてしまったため、資金繰りが悪化していたのです。

当時、さくらライフクリニックの訪問診療は順調に成長していましたし、学生時代からビジネスにも携わっていたこともあり、私は「美星苑の民事再生に挑戦してみよう」と決意しました。

まずは入居者を増やして空室をなくし、より安価な業者に切り替えるなどコスト削減を実施したほか、使用されていなかったスタジオを地域のコーラス部に開放し、施設の魅力を活かした運営に切り替えました結果、わずか半年で黒字化を達成することができました。

— ケアハウスの次には、どのような事業に着手されたのですか。

美星苑の再建後、群馬県・草津にある病院を紹介されました。毎月4,000~5,000万円もの赤字を抱えており、民事再生をしたにもかかわらず職員の退職金など多大な負債が残っている状況でした。

私は「病院の経営も患者様の診断・治療と同じだ」と考えており、経営の関する問題点を正しく診断できれば、改善策は必ず見つかると信じています。

そのため、実際に当直のアルバイト医師として病院に出入りし、夜勤の看護師や職員から現場の声を徹底的に聞き取り、課題を洗い出したうえで、再生に乗り出しました。

その結果、病院の機能を急性期から療養型へと転換し、経営方針を切り替えたことで、半年ほどで赤字を脱却でき、現在では年間数億円規模の利益を生み出す病院へと成長しています。

— 介護施設・病院の再生に取り組んでから何か変化はありましたか?

施設や医療機関の再生に成功したことで、多方面から声をかけていただけるようになりました。ただ、その中でも私が一番楽しく、そして自分に最も向いていると感じるのは、やはり現場で患者様を直接診察している時間です。

一方で、M&Aの世界では条件の良い案件には大手医療グループがすぐに手を挙げますが、条件の悪い案件には誰も関心を示さず、そのまま放置されれば廃業に至ってしまいます。そうなると診療を受けていた患者様や、働いていた職員が居場所を失ってしまいます。

だからこそ、よほど条件が厳しすぎる場合を除き、私は「自分がやるしかない」という思いで、できる限り買い手として引き受けるようにしています。

— 先生が再生にこだわるのはどうしてなのでしょうか?

私が再生にこだわるのは、医療経営の将来を見据えているからです。診療報酬は一時的に引き上げが検討されているものの、長期的には厳しく、月に数回だけ施設を訪問する在宅診療中心のクリニックは、いずれ採算が合わなくなると考えています。

病院や施設が廃業すれば、地域の患者様が行き場を失うだけでなく、職員の生活基盤も崩れてしまいます。私は新しい建物を次々に建てるよりも、経営難に直面した病院や施設を再生し、次世代へ継承していくことが重要だと考えています。

実際、ゼロから開業したのは「さくらライフクリニック」一つだけで、現在グループで運営している病院や施設はすべて再生を手がけたものです。今後もこの姿勢を貫き、地域医療を守る継承の仕組みを整えていきたいと思っています。

医師兼経営者として直面する在宅医療・施設運営の課題と展望

— 現在、医療の現場で課題に感じていることはありますか?

私は、経営する病院やクリニックの医師に対し、「患者様を断らないこと」に加え、「診療情報提供書の提出を無理に求めないこと」を徹底するよう伝えています。診療情報提供書は重要な情報を含みますが、患者様が病院通院から在宅医療に切り替えるまでには大きな葛藤や勇気が必要です。その決心をした直後に「書類がないから診られません」と断るのはあまりに酷だと感じています。

実際には、介護保険証や紹介状を準備している間に亡くなってしまうケースもあります。患者様が望む最期を支えることこそ在宅医療の重要な役割であり、「診てほしい」と依頼された瞬間に応える姿勢が欠かせません。

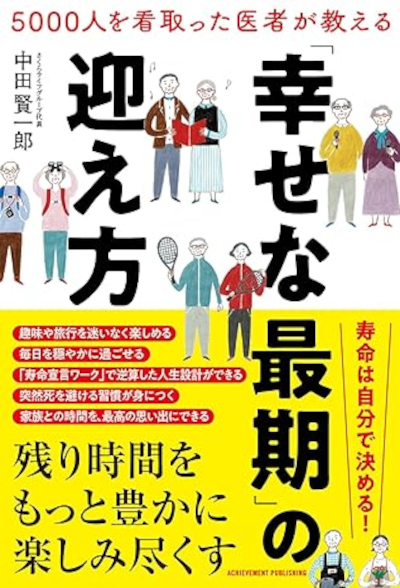

こうした思いを形にするため、尊厳ある最期を迎えるために医師ができることをまとめた書籍を、2025年10月に出版する予定です。多くの方に手に取っていただきたいと考えています。

— 理想とする医療について、スタッフにはどのように伝えているのでしょうか。

複数の病院を経営しているため、私一人で全てを回ることはできませんが、代診で現場に立つ際には、自身の考え方や価値観を直接スタッフに伝えるようにしています。

さくらライフグループでは「医師が好きなタイミングで有休を取得できる」環境づくりを重視し、リクルートが難しい医師でも安心して働ける体制を整えています。経営者である私が現場に立つことで、スタッフから「信頼できる」「尊敬できる」と思ってもらえ、マネジメント上も大きな効果があります。

また、厳しい指導ではなく「病院の利益が職員の給与や賞与に直結する」という現実を率直に伝えることで、現場全体の士気を高めています。さらに、YouTube配信やメディア出演などの情報発信にも注力し、職員や求職者だけでなく一般の方々にも理念を広く知ってもらうことで、法人としてのブランドづくりを進めています。

— 理想とするさくらライフグループの10年後の姿を教えてください。

私は、勢いのある若い世代に少しでも役に立つことを考え、伝えていきたいと思っています。最近、占い師に「83歳で亡くなる」と言われて、残り30年しかないのかと考えたらとても焦ってしまい、1秒たりとも無駄にしないようにやりたいことをリストアップしたところです。

健康状態に問題があるわけではありませんが、年齢を重ねるにつれて体力が落ちてきており、「もう一度、格闘技の世界選手権に挑戦してみたい」と思うほど、健康面の充実を意識するきっかけになりました。

また、10年来の友人である堀江貴文さんと以前お話ししたときのことですが、「社会的地位の高い人たちが亡くなっていく中で、健康を維持し長生きできれば、さらに高みを目指せる。だからこそアンチエイジングに力を入れている」と仰っており、改めて「健康はすべての基盤だ」と強く感じました。

彼は少子化による人口の減少は日本の重要な問題であると懸念しており、気軽に受けられる価格帯での不妊治療の提供など、医療面から行える少子化対策について一緒に検討していこうと話しています。

さらに、訪問診療の現場において、慢性疾患の薬を処方するだけであれば、医師不足の中でも効率的に医療を届けられるオンライン診療の方が、より多くの患者様に対応できると考えています。

ただし現状では「月1回の訪問診療」が制度として定められているため、今後の制度改革により、より柔軟な医療提供が可能になることを期待しています。

— 最後に、地域住民に向けたメッセージをお願いします。

在宅訪問診療は外来診療に比べて医師の顔が見えにくく、ハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。ですが、さくらライフクリニックでは医師たちに「地域に積極的に顔を出すことの大切さ」を伝えており、安心してお任せいただける体制を整えています。

医師との出会いは結婚と同じくらい大切な「ご縁」だと考えています。私たちは患者様が最期を迎える際に後悔のないよう、責任を持って診療にあたっています。

在宅訪問診療を相談したからといって必ず契約する必要はありませんし、他の医療機関を受診できなくなるわけでもありません。まずは在宅医療というサービスを知り、クリニックや病院と同じように医療リソースの一つとして気軽に検討していただければ幸いです。

近刊案内「5000人看取った医者が教える 幸せな最期の迎え方」

中田賢一郎 (著)

¥1,540(税込)

2025/11/5発売 アチーブメント出版

248ページ

¥1,540(税込)

2025/11/5発売 アチーブメント出版

248ページ

「どう死ぬか」ではなく、「どう生き切るか」。 5000人以上を看取ってきた医師が語る、後悔しない人生の共通点。

本書は、終末期医療の現場で導き出した“生き切るための知恵”を凝縮した書です。

寿命を自ら「宣言」し、残り時間を「見える化」することで、やりたいことを後回しにせず、

いま大切な人と過ごす――そんな「後悔のない生き方」へと導きます....

本書は、終末期医療の現場で導き出した“生き切るための知恵”を凝縮した書です。

寿命を自ら「宣言」し、残り時間を「見える化」することで、やりたいことを後回しにせず、

いま大切な人と過ごす――そんな「後悔のない生き方」へと導きます....

医療法人社団 さくらライフ

中田賢一郎代表のプロフィール

経歴:

1998年 埼玉医科大学医学部卒業

1998年 順天堂大学放射線科入局

1999年 カリフォルニア州立大学留学

2002年 順天堂大学総合診療科入局

2004年 さくらライフクリニック開業

2006年 医療法人社団さくらライフクリニックとして医療法人化、理事長就任

2008年 順天堂大学総合診療科助教

1998年 埼玉医科大学医学部卒業

1998年 順天堂大学放射線科入局

1999年 カリフォルニア州立大学留学

2002年 順天堂大学総合診療科入局

2004年 さくらライフクリニック開業

2006年 医療法人社団さくらライフクリニックとして医療法人化、理事長就任

2008年 順天堂大学総合診療科助教

資格・学会:

日本在宅医療連合学会 専門医 指導医

日本体育協会認定 スポーツドクター

日本医師会認定 健康スポーツ医

日本医師会認定 認知症サポート医

日本内科学会

日本プライマリ・ケア連合学会

日本在宅医療連合学会 専門医 指導医

日本体育協会認定 スポーツドクター

日本医師会認定 健康スポーツ医

日本医師会認定 認知症サポート医

日本内科学会

日本プライマリ・ケア連合学会

在宅訪問診療と医療経営 よくある疑問まとめ

Q1. 在宅訪問診療を始めたきっかけは何ですか?

A. 父が医師であったことや、人と関わることが好きだったことが根本にあります。大学での放射線科や総合診療科勤務、訪問診療の現場で「患者を断らない」理念に触れ、在宅医療に強い関心を持つようになったためです。

Q2. 「患者を断らない医療」の理念とは具体的にどのようなものですか?

A. 利益や専門性、住環境などを理由に診療を断らず、困難な状況にある患者さんも受け入れることです。診療情報提供書などがない場合でもできる限り診る姿勢を持ち、制度の壁も超えて医療ニーズに応えます。

Q3. どのような形で医療施設や病院を再生してきたのですか?

A. ケアハウスのコスト構造を見直したり、使われていない設備を地域に開放して収益改善を図ったり、赤字病院を療養型へと機能転換するなど、現場の声を聞きながら経営・運営の診断と再生に取り組んでいます。

Q4. 現場で感じている在宅医療・訪問診療の主な課題は何ですか?

A. 診療情報提供書がない場合に診療を断られるケースや、住環境や生活背景が治療に大きく影響する点、医師やスタッフの確保、訪問診療の頻度制約、外来より医師の顔が見えにくいことなどが課題です。

Q5. 医師と経営者の両立をする上で大切にしていることは何ですか?

A. 現場で診ることを続ける姿勢、スタッフとの信頼関係の構築、理念の共有、有給取得など働きやすい環境づくり、情報発信によるブランド育成を大切にしています。

関連リンク