臨床倫理の4分割法と食支援への活用 最終更新日:2025/11/26

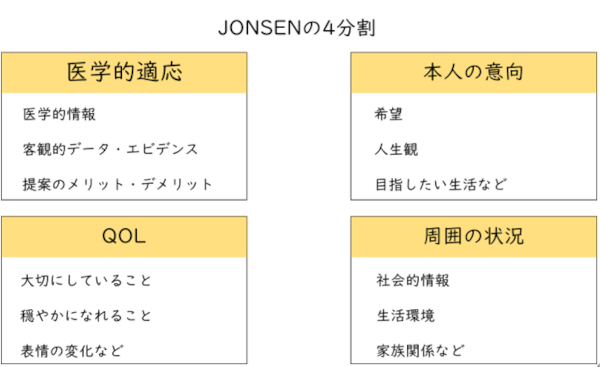

さていよいよ3回目実際にJONSENの臨床倫理の4分割法を用いて食支援の場で起こる複雑なケースを考えてみることにしましょう、以下の図に示されているのが、4つに切り分けられた各要素です。

実際に臨床の現場で書き始めるときはA4の白紙に線を引き4象限に区切ってから始めましょう。基本的にこの4項目にはこのようなものを書いて列挙していきます。

実際に臨床の現場で書き始めるときはA4の白紙に線を引き4象限に区切ってから始めましょう。基本的にこの4項目にはこのようなものを書いて列挙していきます。

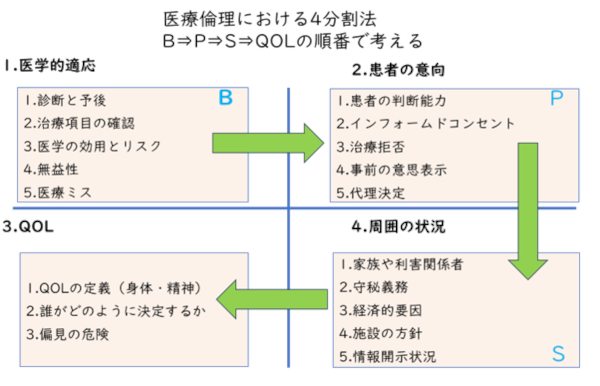

信念対立を可視化する:医療倫理に基づく4分割法の基本設計

信念対立では、同じ事実でも「意味づけ」が一致しません。4分割法は事実(医学的)と価値(意向・QOL・文脈)を分離して可視化し、

・何が事実の不一致で、何が価値の不一致か

・どこまでが交渉可能で、どこが非交渉(レッドライン)か

を明らかにするために作成する“対話の設計図”です。

医療現場で使える4分割法の各象限:信念対立を掘る問いと指標

A. 医学的適応(Medical Indications)

目的

介入の医学的妥当性・効果・危険の範囲を合意可能な事実として定義する。

チェックポイント

・診断・重症度・可逆性(改善の余地)・予後(時間軸)

・介入の比例性(benefit と burden の釣り合い)

・時間限定トライアルの適否(例:2週間、嚥下調整食+姿勢調整で誤嚥回数・SpO₂・体重変化を観察)

・“無益性(futility)”の定義をチームで統一(何が達成不能かを具体化)

信念対立に効く問い

・「この主張は事実の見立てか、価値判断か?」(例:『とろみは不自然』=価値/『とろみで誤嚥が3割減』=事実)

・「可逆的な選択肢から先に試せるか?」

B. 患者の意向(Patient Preferences)

目的

本人の価値観・目標(Goal-Concordant Care)を核にする。

チェックポイント

・意思能力(理解・認識・推論・表明)。不足時は代弁者の序列と推定意思/代替判断

・明示的意思(事前指示・過去発言)/暗示的意思(表情・嗜好・行動)

・非交渉の価値(宗教的戒め、尊厳の概念など)

信念対立に効く問い/フレーズ

・「あなたにとって良い一日とは?」

・「私は~を願います(I wish)、~が心配です(I worry)、~を提案します(I wonder)」の三段法で価値と提案を橋渡し。

C. QOL(Quality of Life)

目的

医療者から見たQOLの観点でなく本人基準で評価する。

チェックポイント

・現在のQOL、本人の受容可能な負担、得たい体験(共食・味わい・自立感)

・代替案での満足度(例:一口量・回数・食形態・場面を調整しても満足は得られるか)

・最悪/最善/もっともらしいシナリオ提示(Best–Worst–Most Likely)

信念対立に効く問い

・「どのリスクまで許容でき、どの結果は受け入れられないか?」(可視化=“許容リスク階段”)

D. 周囲の状況(Contextual Features)

目的

家族・制度・文化・法・資源を“環境要因”として整理し、役割・責任を明確化。

チェックポイント

・家族の役割・負担、介護力、費用、施設方針、法的要件、説明責任の分担

・公平性(Justice):同様事例での一貫性、他患者への影響

・モラルディストレスの予防:実施者が耐えられる範囲の線引き

信念対立に効く問い

・「誰が最終決定権者か?」「合意形成の期限とレビュー日は?」

信念対立対応の運用手順:医療現場で使う8ステップ

(1) エシックス・タイムアウトを宣言する

意思決定の場で対立が見えたとき、まず「立ち止まる」ことを共有します。

・「事実と価値を分けて、一番大事な価値を守る方法を一緒に探します」と目的を明示。

・これにより、議論が感情論に流れにくくなります。

(2) 情報収集と分離

意思決定に必要な情報を集め、「事実」と「価値」に分けて整理します。

・4分割法(医学的適応/患者意向/QOL/周囲状況)を使う。

・事実(A)と価値(B・C・D)を色分けして記載。

・データと価値観を混同しないことが重要。

(3) 価値の抽出と序列化

関係者それぞれの価値観を整理し、交渉可能か否かを分類します。

・非交渉の価値:宗教的戒律・本人の一貫した強い意思など。

・交渉可能な価値:手段や時期など、調整できる部分。

・「何が譲れないか」「どこまで譲れるか」を明確化します。

(4) 選択肢の設計

関係者の価値観を踏まえて、複数の選択肢を提示します。

・可逆性が高い案から提示するのが原則。

・例:小さな調整 → 時間限定トライアル → 継続 or 修正の分岐。

・調整可能性を高めることで合意形成がしやすくなります。

(5) 許容リスクの交渉

どの程度までリスクを許容するか、数値で可視化して合意します。

・「むせ頻度」「体重」「肺炎所見」など具体的な観察指標を設定。

・「このラインを超えたら見直し」という“赤線”を共有。

・許容範囲を明確にすることで安心感が高まります。

(6) 説明と理解の確認(Teach-back)

選択肢や合意内容を、関係者が正しく理解しているか確認します。

・Ask–Tell–Ask:理解度を尋ねる → 説明 → 再確認。

・オプショングリッド:選択肢とリスク・利益を比較する表を提示。

・Best–Worst–Most Likely:最良・最悪・もっともらしい予測を伝えて理解を深めます。

(7) 決定と文書化

決定内容を記録し、透明性と再評価の基盤を作ります。

・4分割法の記録、判断根拠、代替案、レビュー日を明記。

・役割分担(誰が観察・説明・最終判断を担うか)を決定。

・反対意見も含めて文書化し、将来の検証に備えます。

(8) レビュー運用

合意内容は固定的ではなく、状況変化に応じて柔軟に見直します。

・レビュー日をあらかじめ設定する。

・「むせ回数↑」「SpO₂低下」「体重減少」などトリガー条件を共有。

・条件が揃えば自動的に再カンファレンスを開催する仕組みを作ります。

医療倫理的対話:信念対立を脱感情化する会話スクリプト例

(1) 最初に

・立場→関心の言い換え:「“とろみは嫌だ”というのは、“味わいと自然さを大切にしたい”という関心ですね」

・価値の肯定+条件提示:「その価値は尊重します。この範囲の安全策なら、おっしゃる価値と両立できそうです」

・時間限定トライアル:「2週間、A案で観察指標を追い、指標が×ならB案に切り替えましょう」

・相互のレッドライン確認:「あなたの“絶対に避けたい結果”を教えてください。私たちの守るべきものは肺炎再燃と脱水の進行です」

次にもう少し具体的に手順を考えていくことにしましょう

(2) 食支援における実際の使用方法

カンファレンスでの整理ツールとして

多職種カンファレンスで患者の情報を4つのボックスに整理すると、論点が明確になり「本人の意向は尊重できるが、医学的リスクは高い」「家族が不安に感じているのはQOLではなく安全性」という背反する構造が見えてきます。

家族説明の補助

「医学的には誤嚥リスクがあるが、ご本人の希望は口から食べたい。食べることはQOLに強く結びついている。家族の協力があれば、少量の経口摂取は可能です」など、各観点を説明することで合意形成がスムーズになります。

方針の一貫性確保

職員間で「この方はリスクを承知のうえで経口摂取をしている」と情報共有ができ、介助方法や異常の観察ポイントが統一されます。

(3) モデルケース①:施設入所のケース

事例設定

・患者:82歳女性、施設入所中、認知症中等度、誤嚥性肺炎の既往2回

・状況:PEG造設を勧められているが、本人は「口から食べたい」と表明。家族は「安全第一で経管の方が安心」と迷っている。

4分割法での整理

1.医学的適応:誤嚥リスク高い。少量・嚥下調整食なら摂取可能。

2.患者の意向:「食べたい」「好きなものを口にしたい」。

3.QOL:食事は1日の最大の楽しみ。食べられることで笑顔が増える。

4.周囲の状況:施設スタッフは協力可能。家族は肺炎再発を心配。

活用

・カンファで整理した上で、「リスクを説明し、少量の経口を本人の希望に沿って提供し、栄養の主体は経管」というハイブリッド方式に合意。

・スタッフが共通理解を持つことで、家族の安心感も得られる。

(4) モデルケース②:在宅療養のケース

事例設定

・患者:75歳男性、脳梗塞後嚥下障害あり。妻が主介護者。

・状況:在宅で経口摂取を希望。過去にむせが多く、妻は「食べさせるのが怖い」と悩んでいる。

4分割法での整理

1.医学的適応:誤嚥リスクあり。ただしリハビリ・食形態調整で一定の安全が確保できる。

2.患者の意向:「妻の作った料理を口から食べたい」。

3.QOL:夫婦で一緒に食事を囲むことが生活の支え。

4.周囲の状況:妻は不安だが、訪問歯科・ST・栄養士の訪問支援あり。

活用

・専門職チームで「とろみ・一口量調整・姿勢工夫」の実技指導を妻に行い、不安を軽減。

・「医学的にリスクをゼロにはできないが、支援体制があるから安全に挑戦可能」と整理し、在宅生活での食支援を実現。

(5) 効果的な活用シーンまとめ

・施設:PEG造設や経口中止の判断が迫られるとき → 本人の意向とQOLを可視化して議論

・在宅:介護者の不安が強いとき → 医学的評価と支援体制を明示して安心感を提供

・共通点:意思決定が揺れる場面、意見の不一致がある場面で、4分割法は合意形成のための「翻訳ツール」として機能する

医療倫理 × 信念対立:4分割法の活用まとめ

臨床倫理の解決手法の一つとして4分割法を紹介しましたが、実際に使用すると時間がかかることもあり、全例使用して検討しているわけではありませんが、何回か使用していくうちに思考のトレーニングになるという教育的効果は確実にあるので試してみることは有効です。

医療現場における信念対立シリーズ:3回通しての総括

臨床の現場で常にどこかで起こっているであろう信念対立、この文章を読み始めた皆さんもまさかあのもめごとにそんな名前がついているものだったなんてと驚く方もおられたかもしれません。

名前がわかってしまったことで倒されてしまう怪物の童話があるように、信念対立という状態が世の中にはある、対処法もシステマチックに進めていけば解決は可能かもしれないんだと思っていただけたならば光栄です。

しかし全部のケースにこうやって悠長に記入してなんてできないのかもしれません、私自身そう言われてしまうことも実際問題よくあります。しかし一度書き出して問題点を整理してみることで、その後難症例に果敢に立ち向かっていける勇気を持つことができたと思ってくれる方が一人でも増えるならば、それは私の望外の喜びでもあり明日への希望です。

医療現場の4分割法Q&A:

Q1. 4分割法とは何ですか?

A. 医療現場で事実と価値を分けて整理し、信念対立を可視化するための臨床倫理の手法です。医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況の4象限に分類して考えます。

Q2. 食支援の場で4分割法を使うメリットは何ですか?

A. 誤嚥リスクや栄養状態などの医学的事実と、患者や家族の価値観を分けて整理でき、感情的対立を避けながら最適な支援策を検討できます。

Q3. 信念対立が起きた時に最初にすべきことは何ですか?

A. 「エシックス・タイムアウト」を宣言し、まず立ち止まることです。事実と価値を分離することで感情的対立を抑え、対話の方向性を整えます。

Q4. 患者の意思が確認できない場合はどうすればよいですか?

A. 過去の発言や行動、家族の意見から推定意思を整理します。意思能力が不足していても、代弁者の序列や代替判断を用いて患者の価値観を尊重します。

Q5. チームで4分割法を実践する際のポイントは?

A. 交渉可能な価値と非交渉の価値を明確化し、全員が合意できる事実に基づき議論を進めます。モラルディストレスを防ぐため、実施者の耐えられる範囲を明確にすることも重要です。

関連リンク:

執筆:

本シリーズは全3回で、医療現場で起こる「信念対立」を多角的に解説します。

第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。

第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。

最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。

第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。

第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。

最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。