医療連携室から見た8050問題~その現状、課題、対策 最終更新日:2025/01/10

在宅医療と精神疾患を考えるシリーズの第一弾。

80代の親が50代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題「8050問題」をテーマとしてその現状、課題、対策を考えます。第1回目は、医療連携室の視点から、渡邉りお氏(成仁病院 医療連携室 事務長)により解説いただきました。

80代の親が50代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題「8050問題」をテーマとしてその現状、課題、対策を考えます。第1回目は、医療連携室の視点から、渡邉りお氏(成仁病院 医療連携室 事務長)により解説いただきました。

1. 8050問題とは

8050問題とは、高齢の親(80代)と引きこもり状態にある中高年の子ども(50代)が同居し、社会的孤立や経済的困窮に直面する問題です。この問題は親が年齢を重ねるにつれ介護の必要性が高まる一方で、子どもが社会復帰の糸口を見つけられず、家庭全体が孤立状態に陥ることが特徴です。2010年代から顕在化してきた問題で、最近では8050問題が長期化・長寿化されたことにより9060問題などと言われることもあります。高齢化社会の進行や雇用環境の変化、家庭内コミュニケーションの断絶など、さまざまな要因が関与しています。

2. 8050問題の現状

2-1.背景にある引きこもり問題

8050問題の背景には子供の引きこもりの長期高齢化が指摘されています。引きこもりは「趣味の用事のときだけ外出する」「近所のコンビニ等には出かける」「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」のいずれかを選択した人のうち、現在の状態となって6か月以上かつ病気等を理由としない者を「広義のひきこもり」と定義されています。内閣府の調査(2022年度)によると、全国の引きこもり状態にある40歳から64歳の人は約85万人と推測されています(❏ こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)、❏ 2022年4月の人口より推定)。またこの調査では、精神疾患を含め、疾病が原因であるものは引きこもりから除外されているため、社会的孤立、困窮のリスクのあるものはもう少し多いのではないかと考えられます。

2-2.精神疾患の高い関与率

8050問題を抱える家庭では、引きこもりの中高年のこどもの半数以上がうつ病や統合失調症、発達障害など、何らかの精神疾患を抱えているとされています(❏ 「長期高年齢化する社会的孤立者(ひきこもり者)への対応と予防のための「ひきこもり地域支援体制を促進する家族支援」の在り方に関する研究」報告書)。また家族が精神疾患を抱えているケースも少なくありません。精神疾患は長期化することで、社会復帰や治療が困難になる傾向があります。

2-3.支援の届かない家庭

ケアマネージャーや地域包括支援センターの職員が8050問題を第一発見することも多くあります。介護が必要となった親への介入で自宅を訪問すると、引きこもりと思われる子どもが一緒に住んでいる、姿は見てないがおそらく2階にいるんじゃないかといったケースです。親の認知症が始まっていると、親自身も問題を理解することが困難であり、支援を十分に行き届けられず、大きな問題が発生するまで手が付けられないことも少なくありません。また当事者や家族が医療や行政の支援を拒否する場合、さらに解決が難しくなります。

2-4.社会的偏見

我が国の精神疾患や引きこもりに対するネガティブな印象が、当事者や家族が支援を求めることを妨げる一因となっています。例えば欧米ではカウンセリングの利用率が52%であるのに対し、日本では6%とかなり低い値で推移しています(❏ 一般社団法人カウンセリング・キャリア推進協会)。事件の報道でも精神科への通院歴が取り上げられることもあり、偏見の根強さがうかがえます。こういったことから、精神科への受診や、周囲への相談が出来ず、治療に繋がらないまま孤立してしまうことも、いまだに少なくありません。

3. 精神科病院としての役割

3-1.訪問診療での支援

8050問題の当事者は、病識(本人が病気であることを自覚する状態)がないことも多く、また外出自体が困難であることも多々見受けられます。身体が悪く通院が難しい、引きこもってしまい連れていくこともできないなど、このようなケースでの治療介入は訪問診療が有効となります。治療自体ももちろん重要ですが、定期的な訪問によって専門家への相談も身近なものとなり、困ったときに相談できる場所を1つでも増やしておくことが、生活の困窮・孤立解消への第一歩です。また医療者側も自宅へ訪問することにより、生活状況や自宅環境を直接確認することができます。このような所からも、当事者がどれくらいの困難を抱えているかを確認できるため、必要なサポートや治療を提案しやすくなるメリットもあります。

当院では:

訪問診療では1回目の診察は外来に行かなくてはならないこともありますが、当院では初回から訪問し診療に当たります。また必要な方には予診(診察の前に病状の訴えや本人や家族の既往症など、医師が診察に必要な予備情報を得ること)を行い、体制を整えてから診察に臨みます。医師へ直接話しづらいといったことも、看護師や相談員が相談にのることが可能です。

3-2.家族・支援者への相談対応

本人のみならず、家族や支援者向けにも相談窓口を設け、介護や精神的負担を抱える親に対して心理的サポートや使用できるサービスの案内を行います。なかには家族会や教育プログラムを通じて、引きこもりや精神疾患についての理解を深め、適切な対応を学べる機会を提供している病院もあります。8050問題の本人や家族の問題として、経済的な困窮や就労定着が困難なケースが大多数ですが、金銭や就労面をサポートする制度に繋げることにより、生活の安定を図ることができます。

4. 8050問題解決に向けての今後の課題と対策

4-1.表面化していない家庭に向けての支援

問題が表面化していない家庭にアプローチするには、日々地域包括支援センターや保健所と連携し、家庭訪問や電話相談を強化することが重要です。こう口にすることは簡単ですが、実際には医療や福祉に繋げることが難しく、見守ることしかできないこともあります。特に8050問題のような、孤立・困窮しているケースでは、発見することも難しく、病院としてのむず痒さを感じます。

我々が出来ることの1つとして、問題の存在を広く周知し、偏見を解消することと思います。勉強会の開催や地域交流などなんでも良いと思います。精神科をもっと身近に感じでもらうことで、相談の垣根を減らしていけると良いなと思っています。

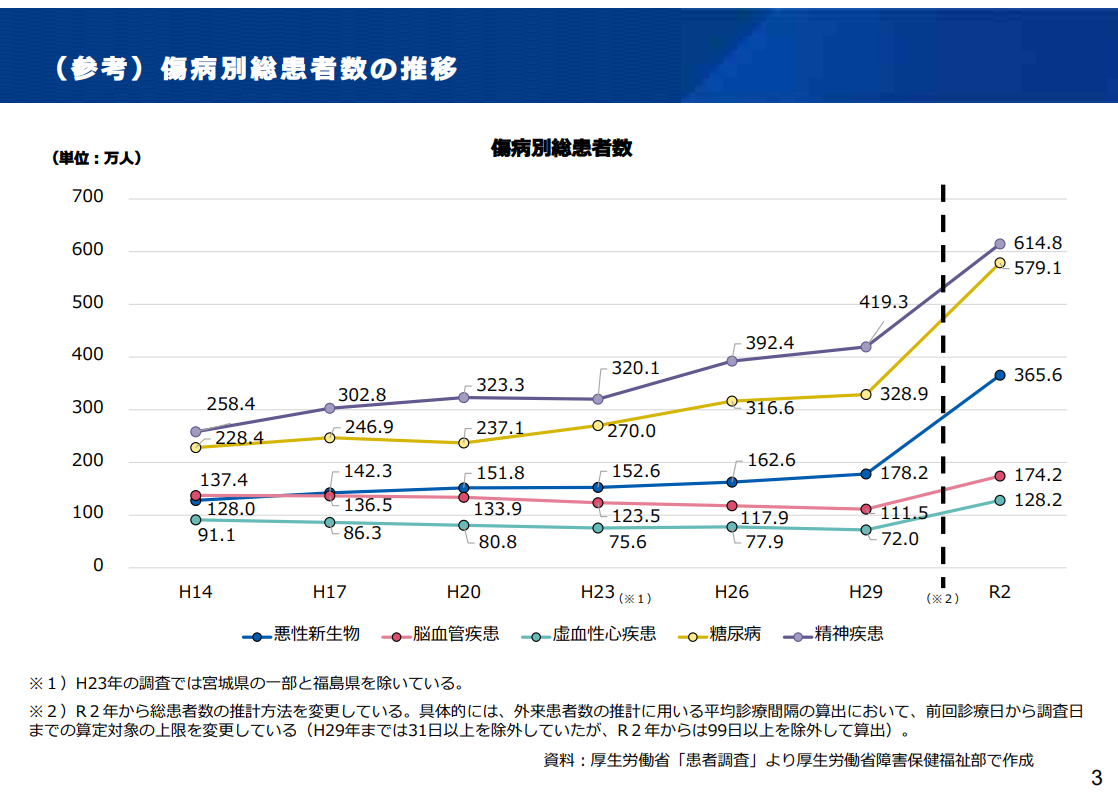

精神疾患を有する患者さんは年々増加しており、今では614万人(❏ 令和2年 厚労省)おり、国民の約20人に1人が何らかの精神疾患を抱えていることになります。ちなみに糖尿病の患者さんは全国に579万人おりこの数よりも多いのです。精神疾患は誰もがかかる可能性のある病気であり、ちっとも恥ずかしいことではありません。解決の糸口は相談から始まります。家族や友人、介護の方や医療者、誰でも結構です。少しずつでも話してみることが大切です。この記事を読んでいただいた当事者の方や関係者の方々が、相談するきっかけになってくださると嬉しいです。

関連リンク:

執筆:

渡邊 りお(わたなべりお)

経歴:

2018年 成仁病院入職

2020年 成仁病院薬局長

臨床薬剤師として、病棟から在宅まで幅広い業務に携わりました。

2022年 東京DPAT隊員 登録

2023年 介護支援専門員取得

2024年 成仁病院 医療連携室 事務長

事務長として経営に携わりながら、医療連携業務も行い、現場との架け橋となるよう心がけております。

2018年 成仁病院入職

2020年 成仁病院薬局長

臨床薬剤師として、病棟から在宅まで幅広い業務に携わりました。

2022年 東京DPAT隊員 登録

2023年 介護支援専門員取得

2024年 成仁病院 医療連携室 事務長

事務長として経営に携わりながら、医療連携業務も行い、現場との架け橋となるよう心がけております。