皮膚障害を防ぐ排泄ケア―ケアマネに必要な“つなぐ”視点 最終更新日:2025/07/13

排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかをケアマネジャーさんと一緒に考えていく新たな企画「ケアマネジャーのための排泄ケア入門 ~生活の質(QOL)を支えるために、いま排泄を見直す~」を進行しています。

皮膚・排泄ケア認定看護師である田村留美氏による10回連載の第3回目は「皮膚障害を防ぐ排泄ケア」と題して、ケアマネに必要な“つなぐ”視点について解説しました。

皮膚・排泄ケア認定看護師である田村留美氏による10回連載の第3回目は「皮膚障害を防ぐ排泄ケア」と題して、ケアマネに必要な“つなぐ”視点について解説しました。

導入:排泄ケアは皮膚ケアでもある

「排泄ケア」と聞くと、どうしても「汚れたものをきれいにする」「失禁時の対応」といった“処理”のイメージが先行しがちです。しかし、実際の現場で本当に大切なのは、排泄ケアが皮膚を守るための“予防的ケア”であるという視点です。

高齢者の排泄ケアにおいて、皮膚障害や褥瘡(床ずれ)の大きな要因となるのは、「失禁」「湿潤」「摩擦」です。これらは、日常的な排泄ケアの質によって大きく左右されます。特に在宅や施設でのケアでは、皮膚トラブルが一度発生すると、治りにくく、QOL(生活の質)を著しく低下させてしまいます。

ここで重要なのが、ケアマネジャーが「気づく」「つなぐ」役割を果たすことです。皮膚トラブルの兆候を早期に発見し、必要な支援や専門職との連携につなげることで、重症化を未然に防ぐことができます。排泄ケアは単なる“処理”ではなく、高齢者の健康と尊厳を守るためのケアであることを、改めて確認しましょう。

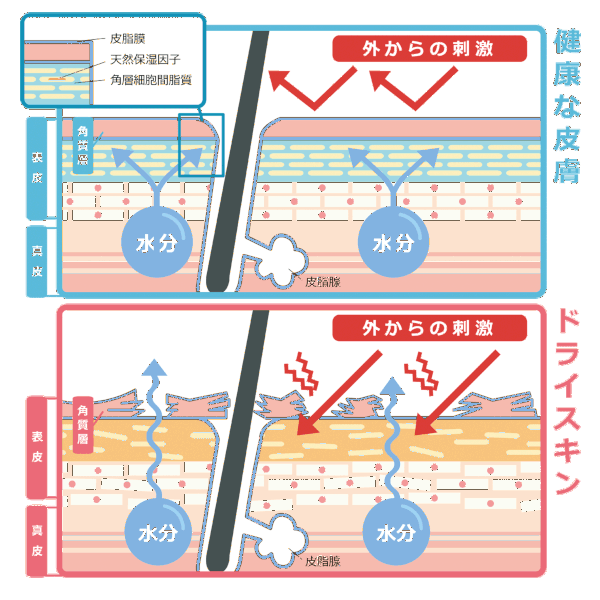

高齢者の皮膚の特徴 ― 乾燥・バリア低下・摩擦に弱い

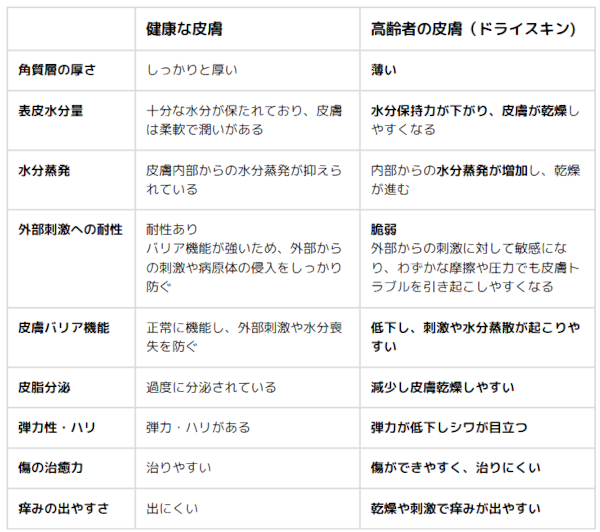

高齢者の皮膚は、なぜ傷つきやすいのでしょうか?その理由は、加齢によるさまざまな生理的変化にあります。

このような複合的な要因から、高齢者の皮膚は「薄く・乾燥しやすく・外力や刺激に弱い」という特徴を持つようになります。そのため、ほんの少しの摩擦や湿潤、圧迫でも、赤み・びらん・かゆみ・炎症などの皮膚トラブルにつながりやすいのです。

失禁やおむつがもたらす皮膚トラブル ― IADと褥瘡

IAD(失禁関連皮膚炎)とは?

IADとは、「Incontinence-Associated Dermatitis」の略で、尿や便による湿潤や化学的刺激によって生じる皮膚炎です。おむつやパッドを使用している高齢者に多くみられ、皮膚がふやけて赤みやびらん、かゆみ、痛みを伴います。

IADと褥瘡の違い・関連性

IADは主に「湿潤」と「化学刺激」が原因で発生しますが、IADがあると皮膚のバリア機能がさらに低下し、褥瘡(床ずれ)も発生しやすくなります。褥瘡は「圧迫」「摩擦」「ずれ」「湿潤」など複数の要因が重なって発生しますが、IADが褥瘡の前段階となることも少なくありません。

おむつの使い方がもたらすリスク

おむつやパッドの使い方が不適切だと、摩擦・湿潤・ずれが悪化し、皮膚トラブルのリスクが高まります。例えば、サイズが合わない、パッドを重ねすぎる、交換頻度が少ないなどは、皮膚への負担を増やします。

排泄ケアの質が皮膚トラブルを左右する

結局のところ、“排泄ケアの質”が皮膚トラブルの発生・重症化を大きく左右します。適切なケアを行うことで、IADや褥瘡の予防・早期発見につながります。

予防のためにできること ― スキンケアと排泄ケアの工夫

皮膚トラブルを予防するためには、日常の排泄ケアやスキンケアに工夫が必要です。ここでは、具体的な予防策を紹介します。

清潔保持・湿潤予防・摩擦軽減・保湿保護

・清潔保持:排泄後はできるだけ早く皮膚を清潔に保つことが大切です。

・湿潤予防:長時間の湿潤は皮膚のふやけ(浸軟)やバリア機能低下の原因になります。通気性の良いおむつやパッドを選び、こまめな交換を心がけましょう。

・摩擦軽減:おむつやパッドのサイズ・装着方法を見直し、摩擦やずれが起きないように工夫します。

・保湿・保護:おむつ交換後には保湿剤や皮膚保護剤を使用し、皮膚の潤いとバリア機能を守ります。

適切な製品選び・交換頻度・装着方法の見直し

・吸収性・通気性の高い製品を選ぶ

・パッドの重ねすぎは避ける(通気性低下・摩擦増加)

・体型や排尿量に合ったサイズを選ぶ

・ギャザーやテープの位置など、正しい装着方法を守る

洗浄と保湿のタイミングと重要性

・石鹸洗浄は1日1回程度が適切。それ以外は微温湯(38〜40℃)での洗浄が推奨されます。

・毎回石鹸で洗うと、皮脂や保湿成分まで落としてしまいバリア機能低下の原因に。

・洗浄後はすぐに保湿剤を塗布し、皮膚の潤いを保ちましょう。

・清拭は「こすらず、押し拭き」で摩擦を最小限に。

おむつやパッドの「重ねすぎ」「合わないサイズ」もリスク

・パッドの重ねすぎは通気性を悪化させ、湿潤・摩擦・ずれのリスクを高めます。

・サイズが合わないと、皮膚への圧迫や摩擦が増え、トラブルの温床となります。

在宅介護の実例 ―「気づき」と「正しいケア」がもたらす変化

ここで、筆者が実母の在宅介護を行った際の経験から、排泄ケアと皮膚トラブルの密接な関係について紹介します。

介護に入る前 ― 悪化の一途をたどる皮膚状態

筆者が介護に関わる前、母は要介護状態でベッド上の生活が続き、常時おむつを使用していました。リモコン操作で背上げをしたままの体位が多く、尾骨部には褥瘡が繰り返し発生。さらに、おむつ内の蒸れや湿潤により、両鼠径部や外陰部には真菌性皮膚炎が認められ、抗真菌薬の外用治療を行っていましたが、なかなか改善が見られませんでした。その背景には、頻回の石鹸洗浄による皮膚バリアの低下、洗浄後に石鹸成分が十分に洗い流されていなかったこと、そしておむつのギャザーが皮膚に不適切な位置で接触し続けていたことなど、いくつもの要因が考えられました。

これらが複合的に作用し、かゆみは四六時中続き、皮膚は常に不快な状態にありました。そのため、母は十分に眠ることもできず、日常の快適さが大きく損なわれるなど、QOL(生活の質)は著しく低下していたのです。

介護に入ってから ― 観察と工夫で見えた改善の兆し

筆者が介護に関わるようになり、「皮膚を守る排泄ケア」に目を向け始めたことで、状況は大きく改善しました。

・石鹸を用いた洗浄は1日1回までにとどめ、その他のタイミングではぬるま湯や保湿成分入りの清拭で肌をやさしくケア。

・清拭は「こすらず、押し拭き」で摩擦を軽減。

・保湿剤と撥水性保護クリームを適切に使うことで、皮膚のバリア機能を維持。

・姿勢に応じた適切な体位変換やクッションの使用で、圧迫とずれを最小限に。

こうしたほんの少しの気づきと工夫の積み重ねが、皮膚状態の改善と再発予防に大きな効果をもたらしました。夜間のかゆみ痛みも軽減され、母の表情や睡眠の質も明らかに変化したことは、何よりの成果でした。

ケアマネジャーの視点を「広げ」「つなげる」ことが予防につながる

この経験から実感したのは、「皮膚の異常に早く気づき、原因に応じた適切な対応をすることの重要性」です。そして、その気づきを支援チームに広げ、つなげていく存在がケアマネジャーであるということです。

ケアマネジャー自身が毎回ケアの現場に入るわけではありませんが、看護師や介護職など他職種からの情報を把握・共有し、「皮膚の状態に変化がないか」「排泄ケアが適切に行われているか」などにアンテナを張っておくことで、より早い段階で予防的対応につなげることが可能になります。

ケアマネジャーが視点を「広げ」、情報を「つなげる」役割を果たすことで、予防ケアの質は格段に向上し、結果的に利用者の健康とQOLの向上につながります。

まとめ ― ケアマネジャーが“つなぐ”皮膚ケアの視点

排泄ケアは「皮膚ケア=褥瘡予防そのもの」です。高齢者の皮膚は非常にデリケートで、排泄物や湿潤、摩擦、圧迫などの影響を受けやすくなっています。ケアマネジャーは医療者ではありませんが、「観察」「気づく」「つなぐ」役割を持ち、早期発見・予防・多職種連携をリードできる存在です。

「排泄を処理する」のではなく、「皮膚を守る」視点を持つこと。排泄ケアの質が、そのまま皮膚の健康とQOLを左右します。日々の観察やケア方法の見直し、現場スタッフやご家族との情報共有を通じて、より良いケアプランとチーム連携を実現しましょう。

皮膚トラブルの予防は、決して難しいことではありません。小さな気づきと工夫、そして「伝える・つなぐ」姿勢が、利用者の健康と尊厳を守る大きな力となります。

【まとめのポイント】

・排泄ケアは、“皮膚を守るケア”=褥瘡やIAD予防の要。

・高齢者の皮膚は「乾燥しやすく・バリア機能が低く・刺激に弱い」特性がある。

・IADや褥瘡の発生・悪化には、排泄ケアの質が深く関わっている。

・予防には「清潔保持」「湿潤・摩擦の軽減」「保湿・保護」「適切な製品選びと使い方」「洗浄・保湿の工夫」が効果的。

・ケアマネジャーは「見えにくい皮膚の課題」に気づき、「支援チームにつなぐ」役割を担う。

・情報や視点をチームに“広げる”ことで、現場全体の予防ケアの質が高まる。

排泄ケアを“皮膚を守るケア”として捉え直し、ケアマネジャーがチームの中心となって多職種連携を進めることで、利用者のQOLと健康を守ることができます。「見える・気づく・つなぐ」視点を大切に、現場で実践していきましょう。

関連リンク:

執筆:

田村留美(たむらるみ)

皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)

経歴:

看護師歴36年。

皮膚・排泄ケア認定看護師として16年の実績を持ち、病院および在宅医療の現場で、創傷・ストーマ・失禁ケアに携わる。

現在は、在宅療養者やその家族、地域の医療・介護職に向けた排泄ケアやスキンケアの支援、講演活動などを行っている。

看護師歴36年。

皮膚・排泄ケア認定看護師として16年の実績を持ち、病院および在宅医療の現場で、創傷・ストーマ・失禁ケアに携わる。

現在は、在宅療養者やその家族、地域の医療・介護職に向けた排泄ケアやスキンケアの支援、講演活動などを行っている。

資格:

看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)

特定看護師(創傷管理)

日本コンチネンス協会認定 コンチネンスリーダー

おむつフィッター3級(むつき庵)

リードフォーアクション認定 リーディングファシリテーター

看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)

特定看護師(創傷管理)

日本コンチネンス協会認定 コンチネンスリーダー

おむつフィッター3級(むつき庵)

リードフォーアクション認定 リーディングファシリテーター

連載予定:

第1回:排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割

第2回:正常な排泄のメカニズム

第3回:皮膚障害を防ぐ排泄ケア――ケアマネに必要な“つなぐ”視点

第4回:失禁関連皮膚炎(IAD)の予防と対策

第5回:排泄ケア用品の選び方と正しい使い方(パッド・紙おむつ編)

第6回:高齢者の排泄トラブル:排尿編

第7回:高齢者の排泄トラブル:排便編

第8回:排泄ケアと薬剤の影響

第9回:最新の排泄ケア技術とその導入方法

第10回:事例に学ぶ排泄ケアの視点

第1回:排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割

第2回:正常な排泄のメカニズム

第3回:皮膚障害を防ぐ排泄ケア――ケアマネに必要な“つなぐ”視点

第4回:失禁関連皮膚炎(IAD)の予防と対策

第5回:排泄ケア用品の選び方と正しい使い方(パッド・紙おむつ編)

第6回:高齢者の排泄トラブル:排尿編

第7回:高齢者の排泄トラブル:排便編

第8回:排泄ケアと薬剤の影響

第9回:最新の排泄ケア技術とその導入方法

第10回:事例に学ぶ排泄ケアの視点

排泄に関する不安やトラブルは、本人の生活意欲や社会参加、自尊心に大きく影響します。

排泄がうまくいかないことで、「その人らしさ」や生きがいを失ってしまうこともあります。

ケアマネジャーとして、日々多くの利用者さんやご家族と向き合うなかで、排泄ケアにまつわる課題や悩みに直面する場面も多いのではないでしょうか。

この連載では、排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかを一緒に考えていきます。

スキルや知識だけでなく、「こんなふうに支えてみよう」「こう声をかけてみよう」と思えるヒントを、現場の視点からお届けします。 排泄ケアを通じて、利用者さんの「その人らしい暮らし」を支える一助になれば幸いです。

ケアマネジャーとして、日々多くの利用者さんやご家族と向き合うなかで、排泄ケアにまつわる課題や悩みに直面する場面も多いのではないでしょうか。

この連載では、排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかを一緒に考えていきます。

スキルや知識だけでなく、「こんなふうに支えてみよう」「こう声をかけてみよう」と思えるヒントを、現場の視点からお届けします。 排泄ケアを通じて、利用者さんの「その人らしい暮らし」を支える一助になれば幸いです。