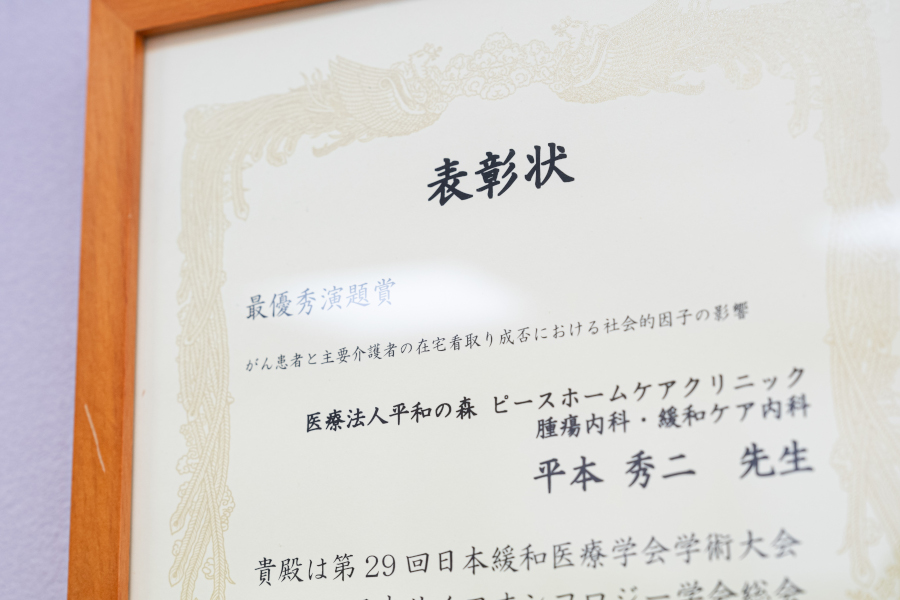

京都・大津・山科で実現するがん末期の在宅緩和ケア ― 専門医が語る“家で過ごす最後”という選択|平本秀二理事長 最終更新日:2025/12/30

「病院ではなく、自宅で家族と過ごしたい」――そんな切実な願いを胸に、京都・大津・山科エリアで在宅緩和ケアを実践しているピースホームケアクリニック平本秀二理事長。消化器内科専門医としてキャリアを積んだ後、がん末期患者と向き合う中で「治療だけでは救えない命」に出会い、在宅・緩和の道へ。緩和医療の現場から見えた地域の課題、自宅で安心して過ごすための体制構築、そして“見えにくい在宅医療”を地域の光に変える挑戦を紹介します。

“人の死”が原点に。京都で緩和ケアを志した医師のルーツと学生時代の歩み

— まずは、医師、そして緩和ケアの道を目指されたきっかけについて教えてください。

幼い頃から人の「死」が身近にあったことが大きいですね。中学1年生の時にクラスメイトが交通事故で亡くなったり、大学受験で一浪していた時には親友を事故で亡くしたりと、人の死について深く考えさせられる経験が多くありました。そうした経験から、死生観や死生学に強い興味を持つようになったんです。

また、私自身も病気がちで、小学4年生の時にはおたふく風邪から髄膜炎と膵炎を併発して入院しました。その時、病気で苦しむ人を助けたいという思いも芽生えていたのかもしれません。

— ご自身の経験が原点になっているのですね。幼い頃からのかかりつけ医の先生に憧れていたと伺いました。

そうですね、物心ついた頃から医師になりたいと思っていました。入院した時にお世話になった開業医の先生が、すごく親身になってくれる方で。中耳炎になれば耳も診てくれるような、何でも診てくれる先生でした。私の家族には医療関係者がいなかったので、その先生が私にとって唯一の「医師のモデル」であり、安心感を与えてくれる憧れの存在でした。

— まさに一筋ですね。医学部時代はどのように過ごされたのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、実は高校時代に少しドロップアウトしてしまったこともあり、大学時代もあまり授業には出ない学生でした(笑)。いかに最小限の出席数で単位を取るか、というのが当時の私にとっての大きなテーマでしたね。「朝起きたら夕方だった」なんてこともしょっちゅうで、その度に友人が心配して「今日は絶対に出席しろよ!」と連絡をくれる。そのおかげで、なんとかストレートで卒業できました。

— 意外な学生時代ですね。卒業後は、多くの方が進む医局には入らなかったと伺いました。

はい。私は平成15年卒で、当時は卒業後に医局に入るのが一般的でした。でも、そこでも私はアウトローだったので、医局には入らず、自分で研修先を見つけて大津の病院に入職したんです。自分の道を自分で切り拓いていきたいという思いが強かったですね。

— 研修医時代はいかがでしたか?

周りに医師のモデルがいなかったこともあり、医者になった瞬間に「どう働いてけばいいのか」とすごく悩みました。色々な科をローテートする中で、どの科にも魅力を感じてしまい、なかなか専門分野を決められずにいましたね。一種のモラトリアム期間だったのかもしれません。

内視鏡治療の専門医から緩和医療へ転身した理由──がん末期患者と向き合って気づいた転機

— 最終的に、専門として消化器内科を選ばれたのはなぜですか?

大学2年生の時に腸炎で入院したのですが、その時に内視鏡をしてくれた先生の腕が素晴らしく、全く痛くなかったんです。「かっこいいな」と感銘を受け、消化器内科医を目指すことにしました。

— その後、腫瘍内科へと専門を移されていますが、何かきっかけがあったのでしょうか?

2009年頃に義理の母ががんで亡くなったことが大きな転機になりました。当時、私は消化器内科医として抗がん剤治療にも携わっていましたが、義母は婦人科がんでした。「消化器内科だけをやっていても、助けられない人がいる」と痛感し、もっと幅広く「がんの患者さんなら何でも来い」と言えるような医者になりたいと思い、腫瘍内科への道を選びました。

— そこからがん治療の専門家としてキャリアを積まれたのですね。先生のキャリアにおいて重要なターニングポイントとなった「緩和ケア」とは、どのように出会われたのでしょうか?

京都の病院で腫瘍内科医としてのキャリアをスタートさせる際の面接が、大きなきっかけとなりました。後に上司となる先生から「緩和ケアに興味はありますか?」と問われたのです。正直なところ、当時は緩和ケアに対して強い関心があったわけではありませんでした。しかし、何か感じるものがあり「はい」と答えたのです。後日、その先生から「あの時もし『いいえ』と答えていたら、君を採用することはなかっただろう」と聞き、不思議な縁を感じずにはいられませんでしたね。そして、実際に緩和ケアの現場に深く関わるようになると、その奥深さにすぐに魅了されていきました。

— 緩和ケアのどのような点に魅力を感じたのでしょうか?

がん治療は、ある程度やることが決まっていて、少しタスク化している部分があると感じていました。しかし、緩和ケアは体の痛みだけでなく、心の問題、社会的な問題、その人の人生そのものなど、非常に幅広い領域を扱います。決まった答えがない中で、自分で自由に考えてケアを組み立てていく。患者さんと話すこと自体がケアになることもあります。人の人生に深く寄り添えることに、大きなやりがいと魅力を感じました。

— 2018年には、欧州臨床腫瘍学会(ESMO)から「がん治療と緩和ケアの統合」を実践した施設として、日本で初めて認定を受けられています。これは先生が追求されてきた緩和ケアの一つの到達点だったのではないでしょうか。

はい、まさにその通りです。ESMOからの認定は、私が病院勤務時代からずっと力を入れてきたテーマが国際的に評価された瞬間でした。

これまでの考え方では、「がんの治療がひと通り終わってから、緩和ケアへ」という、いわば段階的なアプローチが一般的でした。しかし、私はそうではなく、がんという診断がついたその瞬間から、治療と並行して緩和ケアは始まるべきだと考えています。治療による副作用のマネジメントはもちろん、例えば乳がんの術後のアピアランスケア、そして患者さんやご家族が抱える不安や心のケアも、すべてが緩和ケアです。この「がん治療と緩和ケアの統合」という考え方を実践してきたことが認定につながったことは、私にとって非常に大きな自信となり、その後の在宅医療への挑戦を強く後押ししてくれる出来事でした。

京都・大津・山科で在宅緩和ケアを開始した背景──コロナ禍で見えた地域医療のニーズ

— 専門家としてキャリアを確立された後、なぜ在宅での緩和医療の道へ進まれたのでしょうか?

在宅医療の道を志す上で、神戸で在宅診療をされていた故・関本郷先生との出会いが私の原点であり、大きな道標となりました。先生の診療を見学させていただいた時、ご自宅でケアを受ける患者さんが見せる、病院では決して見られないような開放的な笑顔に衝撃を受けたんです。そして、ユーモアあふれる先生の人間味に触れ、「これこそが自分が目指すべき医療の形だ」と確信しました。

また、京都の病院で緩和ケア病棟の立ち上げに関わった経験も影響しています。「ないものから形にしていく」という創造的なプロセスに大きなやりがいを感じる一方で、どうしても病院という「箱の中」での限界も感じていました。もっと自由に、患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを実現したいという思いが、在宅医療への挑戦へと私を駆り立てたのです。

— 準備万端で開業、というわけではなかったと伺いました。具体的なエピソードを教えていただけますか?

そうなんです。実は在宅ケアのトレーニングは全く受けずに、「えいや!」で開業しました(笑)。2021年3月、まさにコロナ禍の真っ只中で、ワクチン接種が始まったばかりで社会全体が大きな不安に包まれていていた時期でした。開業当初のスタッフは事務員と私のたった二人。聴診器くらいしか持たずに、訪問診療は私一人で、まさに手探りでおっかなびっくり始めたというのが正直なところです。「困ったらその都度準備して考えよう」という精神でしたね。

— コロナ禍での開業は、特に大変だったのではないでしょうか?

大変な状況ではありましたが、同時に大きなニーズを浮き彫りにしました。当時、病院では面会制限が厳しく、がん末期で残された時間が少ない患者さんであっても、ご家族と会えないという辛い状況が生まれていました。さらに、「おうちでは見てもらえないから」と、退院したくてもできない方も多くいらっしゃったのです。

「おうちに帰りたい」「家族と過ごしたい」という切実な願いに応えるため、私たちはコロナ禍であろうと断らずに全てのご依頼を受け入れました。見よう見まねで始めた在宅医療でしたが、その姿勢が地域の病院に伝わり、「あそこなら受けてくれる」とご紹介がどんどん増えていきました。

— 「すべてのひとに緩和ケアを届ける」という理念と、「ピースホームケアクリニック」というネーミングに込めた想いを教えていただけますか?

「すべてのひとに緩和ケアを届ける」という理念は、法人全体の根幹をなすものです。緩和ケアはがん末期の患者さんだけでなく、神経難病や心不全、認知症といった様々な病気を抱える方、さらには治療期や治療が完遂して回復した時期でも病気による苦悩をかかえる方、そしてそのご家族にも届けられるべきだと考えています。

ちなみに「ピース」というネーミングは、私の名前「平本」と「緩和の和」をかけて「平和(ピース)」にしよう、と。そんな遊び心から生まれました。

— 持続可能な緩和ケアを提供するために、私自身が心がけていること

現代は多様性が進み、変化のスピードも速い「VUCA時代」と呼ばれる社会です。こうした中で、社会全体の持続可能性と同じように、「ケアの持続可能性」を保つことも重要な課題だと感じています。

私が意識しているのは、患者さんやご家族だけでなく、地域でケアに関わる訪問看護師さん、薬剤師さん、ケアマネージャーさん、そしてクリニックスタッフなど、支える側の人たちの持続可能性です。ケアの現場では、誰もが真摯に関わるあまり、つい無理をしてしまうことがあります。だからこそ、声に耳を傾け、疲弊していないかを確認し、必要であれば調整を行うなど、互いを思いやる姿勢を大切にしています。

もちろん、自分自身の持続可能性にも気を配っています。働きすぎていないか、心身の疲労やスピリチュアルペインがないかを振り返り、できるだけ健やかな状態を保つよう努めています。

ありがたいことに、最近はスタッフも増え、少しずつ自分の時間を持てるようになりました。休息をとったり、体力維持のために運動したりすることも日常に取り入れています。コロナ禍で途絶えていた趣味のランニングやトライアスロンも再開し、先日ついにアイアンマンレースに出場して完走することができました。こうした活動が、医療者としての私自身の「持続可能性」を支えてくれているのだと思います。

がん末期でも自宅で安心して過ごすために。在宅緩和ケアが果たす“地域のハブ”の役割

— ピースホームケアクリニックの訪問診療には、どのような特長があるのでしょうか?

私たちの最大の特長は、がんの終末期に限らず、治療の初期段階からでもケア介入ができる点にあります。つまり、「早期からの緩和ケア」を実践しているということです。

対応する疾患は、がんだけでなく、神経難病、心不全、呼吸器疾患といった慢性期疾患、さらには認知症やフレイルなど、多岐にわたります。慢性疾患の方が急に症状を悪化させた際には、緊急往診を行い、ご自宅での療養を支える体制を整えています。

「自宅で過ごしたいけれど、痛みやこれからの変化が不安」という方にも、病院の緩和ケア病棟と同等レベルの専門的な緩和医療を、京都・大津・山科のご自宅で提供しています。

また、私たちは患者さんだけでなく、その方を支えるご家族や友人など、すべての介護者を含めたケアを大切にしています。それは、私たちが「看取り」をゴールとするのではなく、「その過程にある質の高いケア」こそが本当に重要だと考えているからです。

そしてこの取り組みこそ、私が病院勤務時代から追い求めてきた「治療と緩和ケアの統合」を、在宅という場で実現する一つの形だと感じています。

— 診療地域について教えてください。京都・大津・山科エリアとのことですが、具体的にはどの範囲まで対応されているのでしょうか?

はい、私たちのクリニックは京都府山科区と滋賀県大津市の県境に近い場所に拠点を構えており、この2つのエリアを中心に訪問診療を行っています。大津で開業した当初から山科全域を視野に入れており、現在では京都院も開設したことで、より広範囲の患者さんに対応できる体制が整いました。地の利を活かし、地域に根差した医療を提供していきたいと考えています。

— ご自宅で専門的なケアが受けられるのは心強いですね。具体的にはどのようなケアに対応されていますか?

例えば、貧血が進行した患者さんのための「在宅赤血球輸血」があります。血液を準備してご自宅へ届け、点滴を行う前には検査も必要になるなど、システムを整えるのに非常に労力がかかるため、在宅で実施している施設はまだ少ないのが現状です。しかし、通院の負担を大きく減らすことができるため、私たちは積極的に取り組んでいます。

— 他にも専門的なケアはありますか?

はい。痛みや息苦しさが強い患者さんに対して、医療用麻薬の持続注射(オピオイド持続皮下注射)も行っています。これは緩和ケア病棟では一般的な治療ですが、在宅で行うには専門性が求められます。私たちは緩和ケア病棟での経験が豊富なので、病院と同じレベルのケアをご自宅で提供することが可能です。

— 終末期の非常にデリケートなケアにも対応されているのですね。

ええ。本当に最後の最後で、他のどんな手段を使っても取り除くことができない耐えがたい苦痛がある場合には、薬を使って意識レベルを下げ、眠ったような状態にする「持続的鎮静」というケアも行います。これも非常に専門性が高く、倫理的な判断も要求されるため、実施できる施設は限られますが、私たちは患者さんの尊厳を守るための選択肢として、ご家族と何度も話し合い、丁寧なプロセスを経て行っています。

— 身体的なケアだけでなく、「スピリチュアルケア」も重視されていると伺いました。

はい、それは私たちが最も大切にしている部分かもしれません。がん末期の患者さんが向き合うのは、身体的な苦痛だけではありません。「自分はこれまでどう生きてきたのか」「残された時間をどう過ごしたいのか」といった、心の深い部分での問題も抱えていらっしゃいます。そこには標準化された答えはなく、お一人おひとりの人生に寄り添うことが不可欠です。

私がこのケアの重要性を再認識したきっかけの一つに、在宅医療のロールモデルである故・関本剛先生から勧められた『最高の人生の見つけ方』という映画があります。余命わずかな主人公たちが「死ぬまでにやりたいことリスト」を一つずつ叶えていく物語ですが、まさにこれこそがスピリチュアルケアの本質だと共感しました。「最後に旅行に行きたい」「家族とゆっくり話したい」といった患者さんの願いがあれば、残された時間の中でどうすれば実現できるか、一緒に考えます。もし時間が足りなければ代替案を提案することもあります。京都・大津・山科という住み慣れた場所で、その方の人生観に深く寄り添い、悔いのない時間を過ごしていただくためのお手伝いをする。それも私たちの重要な役割です。

— 在宅緩和ケアの「ハブ」としての「地域連携室」について詳しく教えていただけますか?

(橋本地域連携室長)当院の地域連携室では、看護師資格を持つスタッフが中心となって診療依頼や医療相談に対応しています。法人理念である「すべてのひとに緩和ケアをとどける」ために、診療エリア内のご依頼は基本的にお断りしません。がん末期の患者さんなど、残された時間を1日でもながく、住み慣れた場所で過ごしてもらうために、調整段階でのさまざまな意思決定は現場主導でタイムリーに行うなど、迅速な在宅移行を心がけています。

— まさに地域医療のスムーズな連携を支えているのですね。

(橋本地域連携室長)私自身、看護師として集中治療やあらゆる診療科の病棟に従事しました。特にがん患者さんの薬物療法や緩和ケアにながく携わるなかで、患者さんの「自宅に帰りたい」という思いを叶えられなかった苦い経験もありました。そうした病院勤務時代を振り返ると、地域の病院や訪問看護ステーション、ケアマネージャーから地域連携室にご相談いただけることを、とても嬉しく感じています。最近では「自宅退院できるかはまだ分からないけど相談したい」「ピースの診療エリア外の患者さんだけど、在宅医療や制度について教えてほしい」といった「よろず相談」を寄せていただくことも増えました。病診一体で患者さんの在宅移行を考えることで、地域全体の在宅医療の質の底上げや連携基盤の強化につながるといいなと思っています。

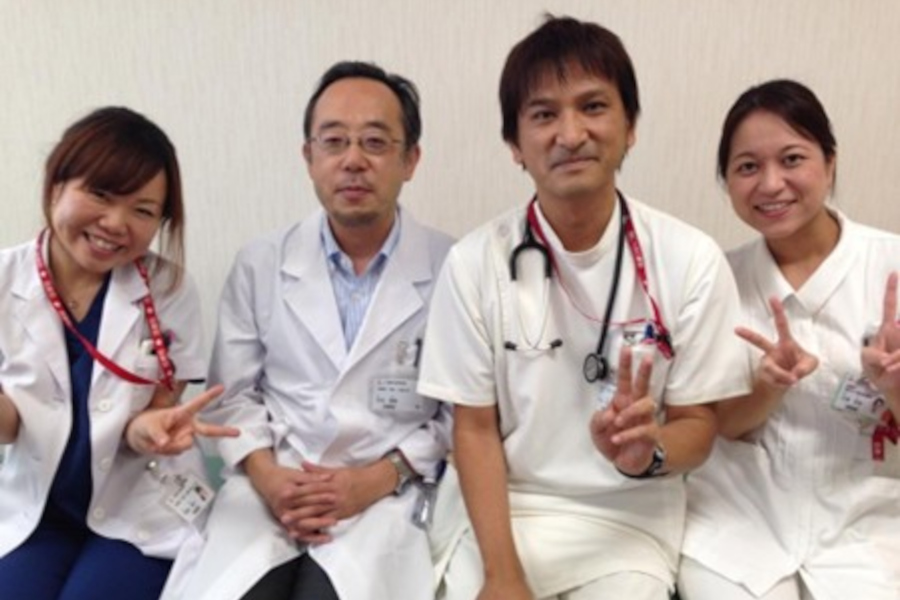

(平本理事長)緩和ケアをフルセットで届けるには、医師だけでなく、看護師、薬剤師、ケアマネージャーといった専門職が一体となる必要があります。私たちはその「ハブ」として、地域が疲弊しないように調整することも含め、皆で協力してケアを届けるのが理想です。

— 現在、どのくらいの患者さんを診ていらっしゃるのでしょうか?

現在、常時200名前後の患者さんを京都院と大津院で拝見しており、その約7割ががん末期の患者さんです。神経難病や心不全、認知症といった非がん疾患の患者さんもいらっしゃいます。看取りの数だけを指標にしているわけではありませんが、年間で約250名の方を看取らせていただいており、そのほとんどががん末期の患者さんです。専門性の高い緩和ケアを提供できる体制があるからこそ、多くの患者さんとそのご家族に選んでいただけているのだと感じています。

— 日本緩和医療学会の認定研修施設として、後進の指導にも力を入れていらっしゃるのですね。

そうですね。日本緩和医療学会の「指導医」という資格は、緩和ケアを広め、教育を通じて医療の質を底上げするという責務も担っています。全国に300人ほどしかいないこの指導医が、私たちの法人には現在2名在籍しています。在宅医療のクリニックで指導医が複数名いるのは、全国的に見てもかなり特殊で、恵まれた環境だと言えます。近隣の洛和会音羽病院とは、日本緩和医療学会基幹施設同士で連携して研修プログラムを立上げており、少しでも多くの若者に緩和ケアへの興味を持ってもらい、スキルアップできる機会を提供していきたいと考えています。

この強みを活かして、医学部1年生から研修医、セカンドキャリアを考える医師まで、幅広い層のトレーニングを受け入れています。

在宅医療のブラックボックスを可視化し、京都・大津・山科で穏やかな最期を支える取り組み

— これまでのお話で、先生が緩和ケアの質の向上に並々ならぬ情熱を注いでこられたことが伝わってきました。一方で、現在の在宅医療全体に対しては、どのような課題や悩みを感じていらっしゃいますか?

在宅医療、特に在宅での緩和ケアが、いまだに多くの人にとって「ブラックボックス」であること、それが最大の課題だと感じています。どのようなサービスが受けられるのか、費用はどれくらいかかるのか、といった情報が京都や大津、山科の住民の方々にも十分に届いていません。

この「見えにくさ」が、患者さんやご家族の不安につながり、在宅医療への一歩を踏み出せない大きな原因になっていると感じています。私たちは、臨床研究などを通じてエビデンスを積み重ね、客観的なデータを示していくことが重要だと考えています。また、地域の勉強会などで、私たちが実際に行っているケアの内容をスライドなどを使って具体的に、分かりやすく説明することで、この「闇」を少しずつでも照らしていきたいと思っています。

— なるほど。その「ブラックボックス」を解消した先に、先生が目指している在宅医療の姿とはどのようなものでしょうか?

私が目指しているのは、まず「持続可能な緩和ケアの体制」を京都・大津・山科にしっかりと築くことです。在宅医療は、私たちクリニックだけで完結するものではありません。地域の訪問看護ステーションや薬局、ケアマネージャーといった、たくさんの専門職の方々との連携があって初めて成り立ちます。しかし、現状では特定の事業所に負担が集中し、スタッフが疲弊してしまうという問題も起きています。それでは持続可能とは言えません。

私たちは地域連携のハブとして、各機関の状況を把握し、負担が偏らないように調整する役割も担っていきたい。そうすることで、地域全体で質の高いケアを提供し続けるシステムを作りたいのです。

そして、その先にある最終的な目標は、自分たちの取り組みを教育などを通じて広く発信し、質の高い緩和ケアが全国どこでも当たり前に受けられる社会を作ることです。在宅医療は、単に医療を提供する場であるだけでなく、地域コミュニティそのものを豊かにし、持続可能にする力を持っていると信じています。その可能性を、ここ京都・大津・山科から全国に示していきたいですね。

— 素晴らしいビジョンですね。それでは最後に、地域の住民の方々へメッセージをお願いします。

医療のことはもちろん、それ以外のことでも、何かお困りのことがあれば気軽に相談してください。ご自宅で少しでも楽しく、穏やかに過ごせるように、そして人生を最後まで自分らしく全うできるよう、私たちが全力でお手伝いします。がん末期という診断を受けたとしても、それは決して終わりではありません。痛みを和らげ、心穏やかに過ごすための緩和ケアという選択肢があります。一人で悩まず、ぜひ私たちに声をかけてください。

医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック

診療内容

外来診療・訪問診療・予防接種

セカンドオピニオンにも対応しています

セカンドオピニオンにも対応しています

診療時間

・外来診療:月~金 9:00~10:00(完全予約制)

・訪問診療:月~金 9:00~12:00、13:00~16:00

※土日祝日:休診

・訪問診療:月~金 9:00~12:00、13:00~16:00

※土日祝日:休診

対応エリア

ピースホームケアクリニック:大津市、草津市の一部(詳しくはご相談ください)

医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック京都:山科区、伏見区醍醐地区(詳しくはご相談ください)

医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック京都:山科区、伏見区醍醐地区(詳しくはご相談ください)

お問い合わせ

ピースホームケアクリニック

〒520-2132 滋賀県大津市神領三丁目11番7号

TEL:077-548-7663/FAX:077-548-7665

医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック京都

〒607-8031 京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町11番43号

TEL:075-585-3868 FAX:075-585-3868

WEB:https://peace-clinic.jp/

〒520-2132 滋賀県大津市神領三丁目11番7号

TEL:077-548-7663/FAX:077-548-7665

医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック京都

〒607-8031 京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町11番43号

TEL:075-585-3868 FAX:075-585-3868

WEB:https://peace-clinic.jp/

平本秀二理事長のプロフィール

経歴:

2003年 大阪市立大学 医学部卒

2003年 洛和会音羽病院 研修医

2008年 大津赤十字病院 消化器科

2011年 三菱京都病院 腫瘍内科

2013年 国立がん研究センター中央病院 消化管内科

2014年 三菱京都病院 腫瘍内科・緩和ケア内科

2020年 神戸大学大学院 経営学研究科修了(MBA)

2021年 ピースホームケアクリニック設立

2025年 滋賀医科大学医学部非常勤講師 博士(医学)

現在に至る

2003年 洛和会音羽病院 研修医

2008年 大津赤十字病院 消化器科

2011年 三菱京都病院 腫瘍内科

2013年 国立がん研究センター中央病院 消化管内科

2014年 三菱京都病院 腫瘍内科・緩和ケア内科

2020年 神戸大学大学院 経営学研究科修了(MBA)

2021年 ピースホームケアクリニック設立

2025年 滋賀医科大学医学部非常勤講師 博士(医学)

現在に至る

資格・学会:

日本内科学会 総合内科専門医

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医・指導医

日本緩和医療学会 緩和医療指導医

米国内科学会上級会員(Fellow of the American College of Physicians)

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医・指導医

日本緩和医療学会 緩和医療指導医

米国内科学会上級会員(Fellow of the American College of Physicians)

【平本秀二理事長監修】FAQ:緩和ケアでよくある質問

Q1. 緩和ケアは、残された手段がない最期の場面で行うのでしょうか。

A. よく誤解されますが、緩和ケアはがんや人生の最期にある人だけが対象ではありません。痛みが和らいで起きられるようになった、食事が食べられるようになったなど、緩和ケアは病気を抱えながらでも、人生の最期までその人ら生活できるように支える治療です。

Q2.緩和ケアは、治療(抗がん剤や手術)と同時に受けてもよいのでしょうか。

A. はい、むしろ“治療と同時に”受けることが推奨されています。緩和ケアは「治療が終わった後に始まるもの」ではありません。がん治療の副作用や、慢性疾患に伴うつらさを早い段階から整えることで、治療を安全に続けられたり、生活の質が保たれたりします。ピースホームケアクリニックでは、病気の治療を続けている方にも、痛み・息苦しさ・不安などを軽減する支援を並走して行います。「治療」か「緩和」の二者択一ではなく、その人の人生全体を支える医療として併用することが可能です。

Q3.在宅での緩和ケアは、病院よりも不安ではありませんか。

A. 多くの方が最初は不安を抱きますが、在宅だからこそ安心につながる支援があります。ご自宅は、その人らしさが最も守られる場所です。しかし、症状の変化や急な不調が心配で「家では無理では?」と思われる方も少なくありません。当院では、24時間対応の往診体制、必要に応じた緊急往診、病院並みの症状緩和(持続注射など)を組み合わせることで、在宅でも安全に過ごせるよう整えています。また、患者さんだけでなく、ご家族の負担や不安にも目を向け、地域の多職種と連携し、生活全体が破綻しないように支える仕組みを大切にしています。

Q4.緩和ケアでは、どんな価値観や背景の人でも受け入れてもらえますか。

A. もちろんです。緩和ケアは“病名”ではなく“その人らしさ”を支える医療です。私たちは、宗教・文化・家族背景・生き方などの多様性を尊重し、その人が大切にしている価値観に寄り添うことを何より重視します。

「こうあるべき」という押しつけではなく、

どう生きたいか

何を大切にしてきたか

何が不安なのか

家族や社会との関係性

を丁寧にお伺いしながら、患者さんとご家族が納得できる形でケアを組み立てます。緩和ケアは、人生の“最後の答え”を押しつける医療ではなく、その人の物語を尊重し、ともに歩む医療です。

「こうあるべき」という押しつけではなく、

どう生きたいか

何を大切にしてきたか

何が不安なのか

家族や社会との関係性

を丁寧にお伺いしながら、患者さんとご家族が納得できる形でケアを組み立てます。緩和ケアは、人生の“最後の答え”を押しつける医療ではなく、その人の物語を尊重し、ともに歩む医療です。

Q5.ピースホームケアクリニックでは、どのような緩和ケアが受けられますか。

A. 病気による痛みや辛さを和らげるための専門的な治療が受けられます。飲み薬や張り薬では効果が不十分なときには、器械をつかった持続注射もできます。そのほか、暮らしや気持ちの辛さを抱えている方には、丁寧にお話を伺いながら、地域の支援者と連携してあらゆるサポートを行います。

関連リンク: