北区・荒川区・足立区で広がる医科歯科連携 ― 在宅医療における口腔内も含めた全身の健康管理への取り組み 最終更新日:2025/11/24

在宅医療の現場では、口腔ケアや摂食・嚥下機能の管理が患者さんの生活の質を大きく左右します。つばめ医科歯科クリニックは、医科と訪問歯科が一体となった珍しい体制を持ち、北区・荒川区・足立区を中心に地域の包括的ケアに貢献しています。医科歯科連携をどのように実現しているのか、現場での診療内容、そして地域医療の未来への展望を詳しく紹介します。

在宅医療と口腔ケアの原点 ― 全身管理と訪問歯科をつなぐ視点

— まず、大原先生が医師を目指されたきっかけについて教えてください。

実は、大学受験直前まで「医師になりたい」と思っていたわけではないんです。当時は都内の理系の大学に進学しようかと考えていたのですが、高校3年生の時に「これからの時代、何か手に職をつけた方が良いのではないか」と思い立ち、急遽医学部を目指すことにしました。ある意味、直感的な決断でしたが、今となってはその選択が自分の人生を大きく方向付けたと感じています。

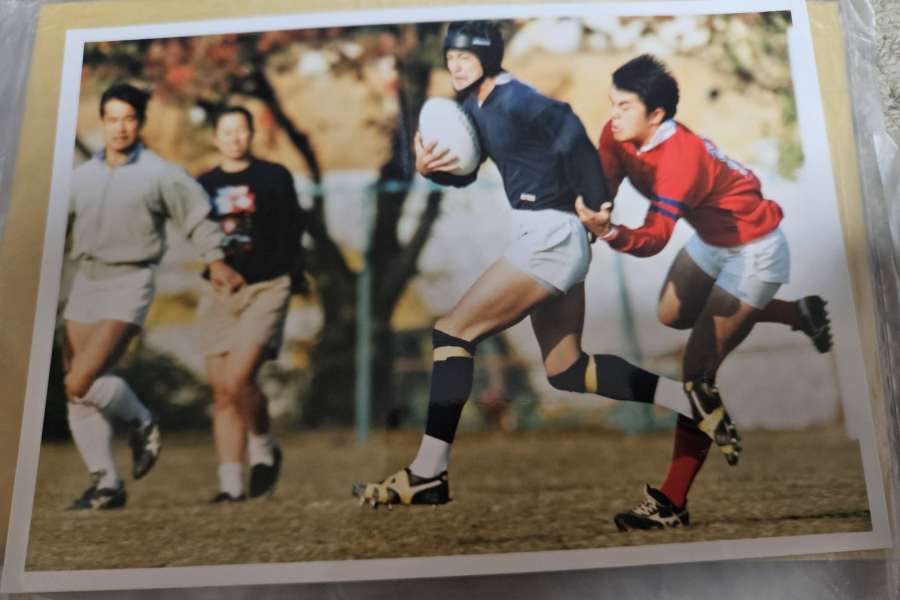

— 大学時代はどのように過ごされましたか?何か印象的なエピソードはありますか?

大学では6年間、ラグビーに打ち込んでいました。ポジションはウイングやフルバックです。普通の学生は4年で引退しますが、私は6年生まで続けていました。チームプレーを通じて仲間との絆を深め、厳しい練習に耐える中で精神的にも鍛えられました。勉強はもちろんですが、ラグビーを通じて学んだことは、医師としての今の自分を形成する上で非常に大きかったと思います。特に大きなエピソードはありませんが、淡々と、しかし真剣にラグビーと学業に向き合った6年間でした。

— 数ある診療科の中で、なぜ専門に「麻酔科」を選ばれたのでしょうか?

大学卒業後、藤田医大で2年間のローテート研修を経験しました。様々な科を回る中で、手術室ならではの緊張感の中で全身を管理するという麻酔科の役割に非常に魅力を感じ、専門として選びました。人の命に直結する場で、常にドキドキするような緊張感を持ちながら、冷静かつ的確な判断が求められる環境が、自分には合っていると感じたのです。

— 麻酔科医としては、どのようなキャリアを歩まれたのですか?

研修医が修了してからは、特に麻酔科に興味を持ち、大阪の国立循環器病研究センターで2年間ジュニアレジデントとして勤務しました。最先端の医療現場で多くの経験を積ませていただきました。その後、大学に戻り、大学院を卒業してからは、助手を経て講師として勤務しました。学生や研修医、麻酔科後期研修医の指導にも携わり、途中から医局長として当時は手術件数が日本でトップクラスを誇っていた手術室やICU、麻酔科外来などでの医局運営に尽力していました。ペインクリニック(痛みの治療)や緩和医療、集中治療といった領域にも携わることができ、麻酔科医として専門分野だけでなく、幅広く全身を診る経験を積むことができたのが大きな財産になっています。

— 大学院ではどのような研究をされていたのでしょうか?

大学病院に勤務しながら大学院にも通い、臨床研究を行っていました。手術室が主な研究の場だったので、上司の研究テーマでもあった肝臓に注目し、手術中の肝血流に関しての研究に取り組んでいました。臨床の傍ら研究を続けるのは大変でしたが、物事を論理的に深く掘り下げていく訓練は、今の診療にも活きています。

— 先生の経歴を見ると、麻酔科でありながら「総合診療」に近い視点をお持ちのように感じます。

そうかもしれません。私が専門医になった当時は、まだ「総合診療科」という概念が一般的ではありませんでした。しかし麻酔科は、手術中の患者さんの呼吸、循環、意識など全てを管理する、いわば「全身管理の専門家」です。その経験が、在宅医療において様々な疾患を持つ患者さんを包括的に診る上で、非常に役立っています。

地域の声から始まった医科歯科連携 ― 北区・荒川区・足立区で広がる訪問歯科ニーズ

— 17年間勤務された大学病院を退職し、在宅医療の道に進まれたきっかけは何だったのでしょうか?

大学病院を退職する際、訪問診療を手がけている先輩から「院長を探しているクリニックがある」と声をかけてもらったのが最初のきっかけです。当時は在宅医療についてほとんど知識がありませんでしたが、まずはやってみようと、2年間という約束でそのクリニックでの仕事を引き受けました。

— 初めて訪問診療を経験されて、どのような印象を受けましたか?

私が担当したのは、胃ろうや気切状態の寝たきりの患者さんがほとんどで、「こういう医療の世界があるのか」と非常に勉強になりました。病院の中だけでは見えてこない、患者さんの生活そのものに寄り添う医療の形があることを知り、大きな衝撃を受けました。

— その後、2014年に名古屋で「つばめ在宅クリニック」を立ち上げられました。具体的にどのような経緯があったのでしょうか?

先輩のクリニックで2年が経つ頃、ある介護施設を運営されている方から直接ご相談をいただく機会がありました。その方がおっしゃるには、「今、施設に来てくれているドクターたちと現場のスタッフとの間の距離感が遠く、うまくコミュニケーションや連携が取れていないため、患者さんが求める療養生活が十分に提供出来ていない。もっと親身になってくれる良い医者はいないだろうか」という切実な悩みでした。

— それが独立の直接的な引き金になったのですね。

はい。詳しくお話を伺うと、その介護施設以外に同様の悩みを抱える介護施設や介護現場が数多くあるとのことでした。数多くの介護スタッフや患者さんたちが、医療との関係に悩んでいる。この状況を何とかしなければならない、これは自分がやるべきではないかと強く感じました。現場の切実な声が、私を「自分のクリニックを立ち上げよう」という決意へと突き動かしたのです。

— 開業当初から「医科歯科連携」を強く意識されていたのはなぜですか?

これも現場の声が原点です。訪問診療を始めた当初から、訪問先の老人施設で「訪問歯科も一緒にやってほしい」「口の中の問題を相談できる人がいない」という要望が非常に多かったのです。そこで、名古屋での開業後、しばらくしてから訪問歯科を併設し、「医科歯科連携」に力を入れてきました。私たちの医療は、常に現場のニーズに応える形で進化してきたと言えます。

つばめ医科歯科クリニックの強み ― 医科と訪問歯科の連携が生む高品質な口腔ケア

— 東京の「つばめ医科歯科クリニック」は、どのような経緯で開院されたのですか?

2018年にまず品川区で「つばめクリニック」を開院しました。しかし、患者さんが増え、事業が拡大するにつれて手狭になってきました。そこで、より広いエリアのニーズに応えるため、2021年9月に現在の北区へ移転し、「つばめ医科歯科クリニック」としてリニューアルオープンしました。

— クリニック名に「医科歯科」と掲げたのは、やはり医科歯科連携への強い想いがあったからでしょうか?

その通りです。先ほどお話しした通り、現場からは常に「訪問歯科もお願いしたい」という強い要望がありました。名古屋での医科歯科連携の経験を活かし、東京でも当初から訪問歯科を強化する意図がありました。クリニック名に掲げることで、私たちが医科歯科連携に本気で取り組んでいる姿勢を明確に示したかったのです。

— 医科歯科連携の最大の価値は何だとお考えですか?

情報共有の密接さ、これに尽きます。医科チームと歯科チームが同じ院内にいることで、リアルタイムでの情報交換が可能です。例えば、訪問歯科の歯科衛生士が口腔ケア中に「最近、〇〇さんが食事の時にむせることが増えました」という情報を得れば、その日のうちに内科医に伝わります。そうすれば、次の訪問を待たずに、すぐに内科的なアプローチを検討できる。このスピード感と多角的な視点こそが、医科歯科連携がもたらす最大の価値であり、患者さんの重症化を防ぎ、質の高い医療につながると考えています。

— ケアマネジャーやソーシャルワーカーの視点から見ると、どのようなメリットがありますか?

医科と訪問歯科の窓口が一本化されているため、連絡や相談が非常にスムーズです。例えば、患者さんの栄養状態について内科医に相談しつつ、同時に「口から食べる」ための具体的な口腔ケアや口腔リハビリについて訪問歯科チームに相談するといったことが、当院への一度の連絡で完結します。医療と介護の橋渡し役である皆様の調整業務の負担を大幅に軽減し、より質の高いチームケアを円滑に進める上で大きな利点になると考えています。

— 他の訪問診療クリニックと比較した際の、貴院ならではの強みを教えてください。

医科歯科連携はもちろんですが、私自身が麻酔科出身で全身管理の視点を持っていることが強みだと考えています。内科の枠にとらわれない多角的なアプローチが可能です。そして何より親しみやすい姿勢を大切にしています。現場からは「何でも相談しやすい」と言っていただけることが多く、それが私たちの差別化要因になっているのかもしれません。

— 現場の介護スタッフや看護師とのコミュニケーションで特に大切にしていることは何ですか?

一方的な指示ではなく、対話を重視することです。患者さんのことを一番よく知っているのは、日々接している現場のスタッフの方々です。ですから、「先生、どうしましょう?」と聞かれた時も、「あなたはどうしたいですか?」と聞き返すようにしています。懇親会などを開いて本音で話せる関係性を築き、チーム全員で最適な医療を見つけていくスタイルを大切にしています。

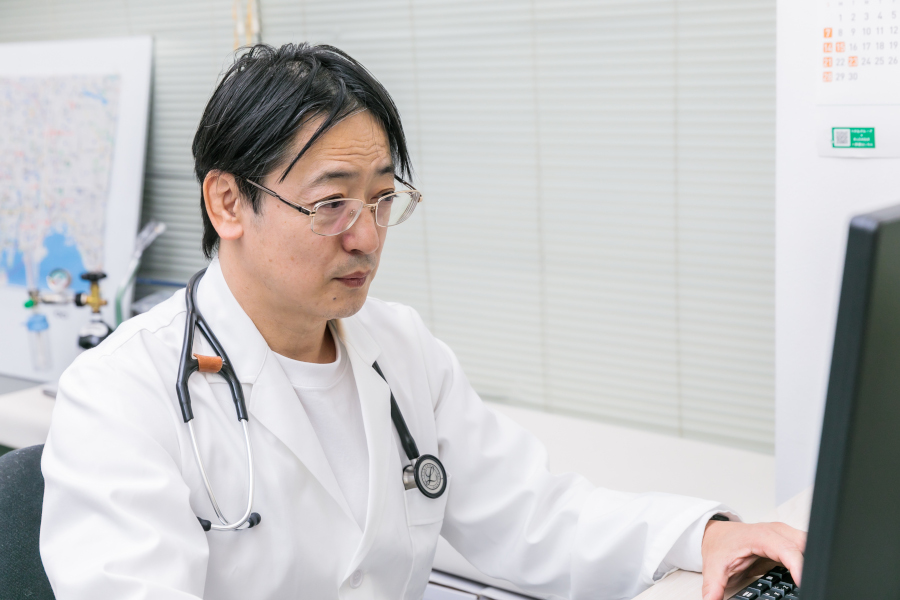

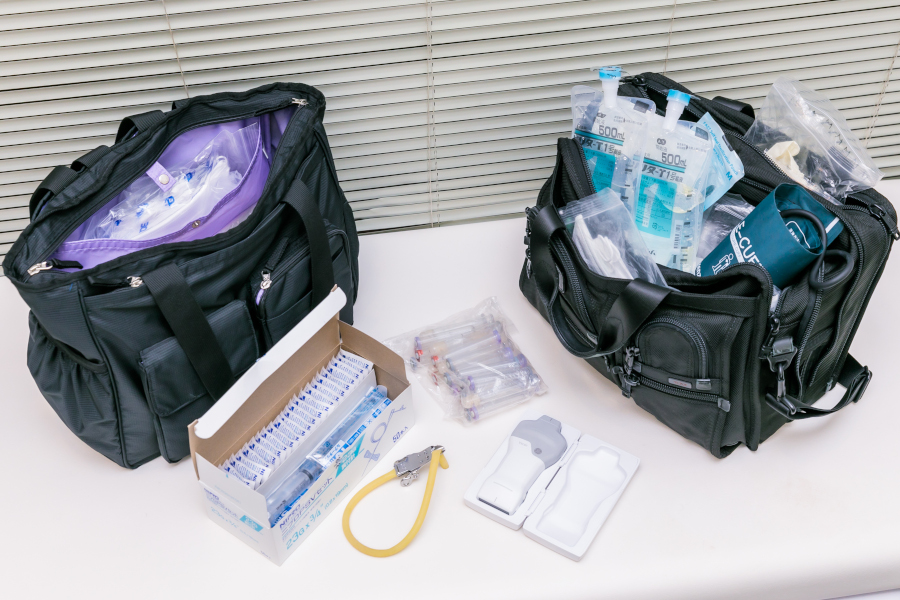

在宅での診療体制 ― 北区・荒川区・足立区で支える医科・歯科連携ケアの実際

— まず、クリニックの概要について教えてください。どのような患者さんを主に診ていらっしゃいますか?

私たちのクリニックは、自宅や介護施設で生活されている高齢の患者さんを対象としています。患者さんの多くは慢性の内科的疾患や認知症を患っておられます。開院時は内科と歯科のみでしたが、今年から現場ニーズに応える形で皮膚科を新たにスタートし、皮膚疾患でお悩みの患者さんのもとへ訪問診療を行っています。

— 診療エリアはどの範囲になりますか?

クリニックのある東京都北区を中心に、荒川区や足立区など城北エリアが中心です。保険診療のルール上、クリニックから半径16km圏内まで訪問が可能で、実際にその範囲の患者さんもいらっしゃいます。ただ、やはり半分以上は半径4〜5km圏内の、より地域に密着したエリアの患者さんです。

— 在宅医療では看取りも重要な役割かと思いますが、年間でどのくらい対応されていますか?

はい、ご自宅や施設で最期を迎えたいという患者さんの想いを支えることは、私たちの非常に大切な使命です。看取りの件数は、年間で10件から20件ほどになります。患者さんとご家族が安らかな時間を過ごせるよう、医科歯科連携による口腔ケアも含め、チーム一丸となってサポートしています。

— 医科チームには、どのような先生方がいらっしゃるのでしょうか?

常勤は私一人ですが、他に3人の非常勤の先生が力を貸してくれています。専門は内科・外科・皮膚科とバックグラウンドは様々です。私自身は麻酔科が専門で、患者さんの全身を管理するので、内科の枠にとらわれず、呼吸から循環、痛みまで幅広く診ることができます。緩和ケアやペインクリニックの経験も、在宅での看取りや痛みのコントロールに直接活きていますね。

— 歯科チームについても詳しく教えてください。

訪問歯科は、20年以上のキャリアを持つベテランの歯科医師2名が中心となって診療にあたっています。治療経験はもちろん豊富ですが、何より在宅医療の現場を深く理解し、患者さんやご家族に寄り添う温かさを持った先生方です。治療よりも、誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアや、最期まで口から食べるための嚥下リハビリに注力しているのが特徴です。

— 医師や歯科医師以外のスタッフの方々は、どのような役割を担っているのでしょうか?

看護師や歯科衛生士は、それぞれ訪問で可能な専門業務に従事してもらっています。事務スタッフは、訪問診療時のサポートに加え、訪問スケジュールの調整、地域のケアマネジャーさんや病院との連絡調整などを担当してくれています。

未来への展望 ― 口腔ケアと医科歯科連携で地域の在宅医療を強化するために

— 診療にあたり、日々の運営で特に重要視している指標(KPI)はありますか?

クリニックの成長を測る上では、やはり患者さんの数が最も分かりやすい指標になります。しかし、私たちがそれ以上に大切にしているのは、医療の質に関わる部分です。具体的には、看取りの件数や、夜間の緊急往診の件数などを重要な管理項目として見ています。これらの数字は、私たちがどれだけ患者さんの最期の時までしっかりと寄り添えているか、そして緊急時に迅速に対応できているかを示すバロメーターだと考えています。

— 今後の法人としての展望についてもお伺いします。例えば、診療内容やエリアの展開、人材についてはどのようにお考えですか?

そうですね。まず診療やサービスについては、私たちの核である医科歯科連携をさらに深めていきたいと考えています。現在は内科・皮膚科・歯科が連携していますが、これからも地域の声に耳を傾け、必要とされる診療科を増やしていきたいですね。私自身の専門である麻酔科の経験を活かせる緩和ケアなどの分野は、在宅で痛みに苦しんでいる患者さんのために、さらに力を入れていきたい領域です。

次にエリアの展開ですが、名古屋ではこれまでの実績が評価され、再開発エリアへの新規開院のお話をいただくなど、事業は順調に拡大しています。一方、東京では、クリニックのある北区を中心とした城北エリアで、個人のお宅、つまり「居宅」への訪問診療をさらに強化していくことが大きな目標です。お一人おひとりの患者さんとより深く関われるような、地域に根ざした医療を展開していきたいと考えています。

そして最も重要な人材についてですが、私たちが求めるのは、単に専門知識や技術があるということだけではありません。何よりも、患者さんやご家族の心に寄り添える人間性を備えていることを重視しています。現場のスタッフやケアマネジャーさんの意見を尊重し、チームで一丸となって患者さんを支えていくという姿勢が不可欠です。私自身が最終的なセーフティーネットとなることで、医師も歯科医師も、そして他のスタッフも安心して新しいことに挑戦し、共に成長できる。そんな環境を提供し続けていきたいですね。

— 10年後、クリニックはどのような姿になっていると想像されますか?

基本的なスタンスは変わりません。地域にとってより必要とされ、求められる医療機関になること、そしてスタッフが楽しく仕事ができる場所であることが私たちの目標です。あくまで草の根的に、地域に根ざした活動を続けていき、医科歯科連携という核となる哲学を10年間維持し続けることができれば、きっと良い形で地域に貢献できていると信じています。

— 大原理事長が目指す「在宅医療」の理想の姿とはどのようなものでしょうか?

今後はAIや遠隔診療がさらに発展していくと思いますが、私たちはあくまで現場に駆けつけ、患者さんに直接触れる医療を大切にしていきたいです。患者さんやご家族がどんな些細なことでも気楽に相談できる、そんな親しみやすい存在でありたい。そして、働くスタッフも楽しく、やりがいを感じられる場所でありたい。口腔ケアや口腔リハビリの重要性を伝え、医科歯科連携を深めながら地域に根ざしていくことこそが、本当に良い医療につながると信じています。

— 最後に地域住民の方へメッセージをお願いします。

私たちは、どんな形であれ地域医療に少しでも貢献していきたいと考えています。どうか一人で抱え込まず、些細なことでもお気軽にご相談ください。私たちは皆さんに寄り添い、話しやすい存在でありたいと心から願っています。身近な地域のかかりつけ医として、皆さんと一緒により良い療養生活を築いていけることを目指しています。

医療法人社団あおば つばめ医科歯科クリニック

診療科

内科・皮膚科・歯科

診療内容

【医科】

医師6名で24時間365日体制のもと、患者様の健康を管理させていただいております。

夜間・休日問わず、医師が電話相談や往診への対応をいたします。

【歯科】

歯科医師は月1回以上、歯科衛生士は月4回の頻度で訪問し、

治療や義歯の作成・調整、口腔ケアなどお口の健康管理をいたします。

ご自宅や入居先施設で医療を受けたい方に医師や歯科医師が訪問いたします。

ご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

医師6名で24時間365日体制のもと、患者様の健康を管理させていただいております。

夜間・休日問わず、医師が電話相談や往診への対応をいたします。

【歯科】

歯科医師は月1回以上、歯科衛生士は月4回の頻度で訪問し、

治療や義歯の作成・調整、口腔ケアなどお口の健康管理をいたします。

ご自宅や入居先施設で医療を受けたい方に医師や歯科医師が訪問いたします。

ご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

対応エリア

【東京都】

北区・荒川区・板橋区・足立区・豊島区・文京区・中野区・江戸川区・葛飾区・江東区・渋谷区・新宿区・墨田区・台東区・中央区・千代田区・港区・品川区(一部)・杉並区(一部)・世田谷区(一部)・練馬区(一部)・目黒区(一部)など

【埼玉県】

川口市・蕨市・八潮市・和光市・越谷市(一部)・朝霞市(一部)・さいたま市(一部)・草加市(一部)・戸田市(一部)・三郷市(一部)など

【千葉県】

市川市(一部)・松戸市(一部)など

※詳細はお問合せ下さい。

北区・荒川区・板橋区・足立区・豊島区・文京区・中野区・江戸川区・葛飾区・江東区・渋谷区・新宿区・墨田区・台東区・中央区・千代田区・港区・品川区(一部)・杉並区(一部)・世田谷区(一部)・練馬区(一部)・目黒区(一部)など

【埼玉県】

川口市・蕨市・八潮市・和光市・越谷市(一部)・朝霞市(一部)・さいたま市(一部)・草加市(一部)・戸田市(一部)・三郷市(一部)など

【千葉県】

市川市(一部)・松戸市(一部)など

※詳細はお問合せ下さい。

お問い合わせ

つばめ医科歯科クリニック

〒114-0013 東京都北区東田端1-2-8 早川住建田端マンション101号室

TEL:03-6807-6955/FAX:03-6807-6944

WEB:https://aoba-medical.com/clinic/tsubame_tokyo/

〒114-0013 東京都北区東田端1-2-8 早川住建田端マンション101号室

TEL:03-6807-6955/FAX:03-6807-6944

WEB:https://aoba-medical.com/clinic/tsubame_tokyo/

沿革:

2014年10月 つばめ在宅クリニック(愛知県名古屋市) 開院

2017年 7月 つぐみ歯科クリニック(愛知県名古屋市) 開院

2018年 2月 つばめクリニック(東京都品川区)開院

2020年 2月 まなづる歯科クリニック(愛知県名古屋市) 開院

2021年 9月 つばめ医科歯科クリニック(東京都北区) 開院

2024年10月 ちどり在宅クリニック(愛知県名古屋市) 開院

※連携医療機関の「ちどり在宅クリニック」を承継

2017年 7月 つぐみ歯科クリニック(愛知県名古屋市) 開院

2018年 2月 つばめクリニック(東京都品川区)開院

2020年 2月 まなづる歯科クリニック(愛知県名古屋市) 開院

2021年 9月 つばめ医科歯科クリニック(東京都北区) 開院

2024年10月 ちどり在宅クリニック(愛知県名古屋市) 開院

※連携医療機関の「ちどり在宅クリニック」を承継

大原義隆理事長のプロフィール

経歴:

1997年 藤田保健衛生大学医学部 卒業

1998年 藤田保健衛生大学病院 研修医

1999年 藤田保健衛生大学大学院 入学

1999年 国立循環器病センタージュニアレジデント

2004年 藤田保健衛生大学大学院 卒業

2004年 藤田保健衛生大学 助手

2005年 藤田保健衛生大学 講師

2012年 オリーブクリニック

2014年 つばめ在宅クリニック

2016年 医療法人社団あおば 理事長

現在に至る

1998年 藤田保健衛生大学病院 研修医

1999年 藤田保健衛生大学大学院 入学

1999年 国立循環器病センタージュニアレジデント

2004年 藤田保健衛生大学大学院 卒業

2004年 藤田保健衛生大学 助手

2005年 藤田保健衛生大学 講師

2012年 オリーブクリニック

2014年 つばめ在宅クリニック

2016年 医療法人社団あおば 理事長

現在に至る

資格・学会:

医学博士

麻酔機構専門医

麻酔科専門医

緩和ケア研修終了

PEG在宅医療学会 嚥下機能評価研修 修了

日本老年麻酔学会 評議員

日本麻酔科学会

日本ペインクリニック学会

麻酔機構専門医

麻酔科専門医

緩和ケア研修終了

PEG在宅医療学会 嚥下機能評価研修 修了

日本老年麻酔学会 評議員

日本麻酔科学会

日本ペインクリニック学会

【医師監修】医科歯科連携のメリットと訪問診療の利用ガイド

Q1. 訪問診療において医科と歯科の連携にはどんなメリットがありますか?

A. 医科と訪問歯科が連携することで、全身状態と口腔内を同時に評価でき、誤嚥性肺炎の予防や摂食・嚥下機能の改善に繋がります。医師と歯科医師が情報を共有することで、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療計画を立てられ、在宅療養中でも安全性の高い医療提供が可能になります。

Q2.どの地域まで訪問診療に対応していますか?

A. つばめ医科歯科クリニックでは、北区・荒川区・足立区を中心に訪問歯科・在宅医療を提供しています。ご自宅や施設への訪問も可能で、エリア外でも状況により対応できるケースがあります。訪問可能かどうかは住所をお伝えいただければ個別に確認いたします。

Q3.在宅でどのような口腔ケアを受けられますか?

A. 歯科医師・歯科衛生士による専門的な口腔ケア(歯石除去、ブラッシング指導、義歯調整、口腔機能訓練など)に加え、摂食・嚥下評価や誤嚥予防のための指導も行っています。医科との連携により、慢性疾患や麻痺がある方でも全身状態をふまえた安全なケアが可能です。

Q4.医科と歯科が連携することで、認知症の方のケアは変わりますか?

A. 認知症の方は口腔トラブルが起きやすいため、医科歯科連携は大きな効果があります。医科側が全身状態や服薬を管理し、歯科側は口腔内の炎症・義歯トラブルを改善することで、食事量の維持や生活の質向上に繋がります。拒否が強い方も段階的ケアで対応します。

Q5.初めて訪問歯科を利用する場合、どんな準備が必要ですか?

A. 事前に患者さんの状態(疾患、服薬、嚥下状況、義歯の有無など)をお知らせいただければスムーズです。当日は歯科医師がベッドサイドで診療できるため、特別な準備は必要ありません。医科の主治医との連携や情報共有もクリニック側で行いますので、初めてでも安心して利用できます。

関連リンク: